عناوين و أخبار

المواضيع الأكثر قراءة

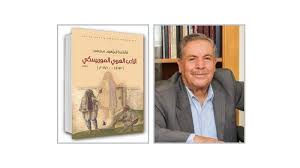

الأدب العربي المورسكي في دراسة جديدة لفاطمة محيسن

الدستور-إبراهيم خليل

هذا هو الكتاب الأول للدكتورة فاطمة محيسن (بيروت 2025) فيما احسب وأظن. وهو رسالة سبق أن تقدمت بها لنيل درجة الدكتوارة في آداب اللغة العربية مختصة بالصقع الأندلسي. والعنوان قد يبدو مشكلا لغير قليل من القراء لوجود كلمة المورسكي فيه، وهي على كونها أعجمية، محتاجة أيضا للتفريق بينها وبين لفظة أخرى مجاورة لها في المحل، ومختلفة عنها في المعنى.

فالأندلسيون الذين ارتضوا الإقامة تحت سلطة الإسبان في المدن التي أفلتت من حكم العرب المسلمين كطليطلة عرفوا باسم آخر هو « المدجّنون» ومفردها مدجَّن. وهي كلمة شبه عربية أو محرفة عن العربية. فالدَجْن في العربية الإيلاف فنحن نقول تدجين الحيوان أي جعله أليفا غير متوحش ولا مفترس. والدواجن هي الطيور والأرانب التي تأنس للحياة مع الناس في أماكن سكناهم، ودجَنَ الليل أي: أظلم، وجعل الناس ينضمون بعضهم إلى بعض، فالمدجنون تمتعوا بقدْر من حسن المعاملة من السلطة، والسبب أنهم أفادوها في تطوير الزراعة والصناعة والعلوم والبناء والعمران إلخ.. أما المورسكيون فهم أولئك الذي ظلوا مقيمين في أنحاء من الأندلس بُعَيْد سقوط الحمراء في غرناطة، ورحيل آخر أمرائها أبي عبد الله الصغير توفي (940هـ) إلى عدوة المغرب.سنة 897هـ أي 1492م.

وهؤلاء مروا بظروف متعددة، صعبة، فأجبر بعضهم على التنصّر، والتخلي عن عاداتهم، وتقاليدهم المتبعة في حياتهم اليومية، حتى منعوا من الاستحمام، وذلك شيء لا يُصدق. وفرض عليهم التخلي عن العربية نطقا وكتابة، لكنهم، مع ذلك، ظلوا يستعملونها سرًا، وفي الخفاء، وتحايلوا على ذلك باستخدام الأحرف اللاتينية السائدة لدى القشتاليّين، فكانوا يكتبون الكلمة العربية مثلما نكتب اليوم أسماءنا بالإنجليزية، وبها كتبوا أدبا عربيا في لفظه ومعناه، لاتينيا في خطّهِ وسيماه. وهذا الأدب تنوع في أجناسه شعرا، ونثرا، وتراكمت منه مخطوطاتٌ كثيرة اهتم بها غير واحد من المحققين، والمعرّبين، من عرب ومستشرقين.

وها هي ذي فاطمة محيسن تنضم لهؤلاء على نحو مختلفٍ؛ فهي لا تحقق، ولا تعرِّبُ، ولا تترجم، وإنما تدرس هذا الأدب دراسة نقدية ثقافية كونها تجد ما كتب عن هذا الأدب قليلا، لا يطفئ ظمأ الباحث، ولا يشفي غليل القارئ الظامئ.

ففي الفصل الأول، وهو عن الشعر المورسكي، تتحدث عن موضوعات هذا الشعر، وأولها الاستنجاد. فذكرت في هذا السياق أن بعضهم بعثوا من يستغيث بسلطان فاس، وهو أحد الذين حكموا المغرب من الوطاسيين، ومنهم من نظم شعرا للاستغاثة بالسلطان العثماني بايزيد الثاني. ولم تذكر لنا اسم السلطان المغربي مكتفية بلقبه الشيخ الوطاسي. والقصيدة التي ذكرتها تتضمن أبياتا تحيي سلطان المغرب، وأبياتا تصور ما ألم بالأندلسيين من عَسْف، وأخرى تؤكد ثبات المورسكيين على عقيدتهم، وانتمائهم، بعزم لا يهون، وتصميم لا يلين، منتهية بأبيات تمدح السلطان، كقول الشاعر:

سلام على مولاي ذي المجد والعلا

ومن ألبس الكفــــــار ثـوب المـذلةِ

والمؤلفة تحيلنا إلى مصدر مهم جدا من مصادر التعريف بهذه الحقبة، وهو كتاب المقري التلمساني(1041هـ) «أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض». وأما الشاهد الثاني الذي أوردته في طلب الغوث من العثمانيين، فقصيدة يشهد الله أنها ركيكة، ونحن لا نلوم الشاعر، فالظروف التي أحاطت به، وألزمته على نظمها مستنجدا مستغيثا، ظروفٌ معروفة، وبالهم والغم ملحوفة، لا موضع فيها لبلاغة اللسان، ولا لرونق البيان، مع أن المؤلفة، حرصًا على عادة الباحثين في هذا المقام، تثني على شعراء تلك المرحلة ثناءً عاطرا لما حفظوه بهذا الشعر من رونق العربية لقرنين أو أكثر من الزمان. ومن شعر الاستنجاد إلى شعر الندب، والرثاء، فتورد لنا قصيدة لشاعر، أو قائل، مختلف فيه، تقول القصيدة: إن الشاعر ينسى أشياء كثيرة لكنه لن ينسى (المريَّة) وهي مدينة في الأندلس؛ فهي منازل أبائه، ووطنهم الأول، وفيها نما، وترعرع:

منازل آبائي الكرام ومنشئي

وأول أوطانٍ غـذانيَ خيرُهـا

ومن هذا النسق إلى آخر مضاد، وصفته المؤلفة بالنسق المقاوم، وفي استخدامها لهذا الوصف (النسق) بعض التسامُح. وفي هذا الموضع يجد القارئ قصيدةً لمجهول من المورسكيين تشبه قصيدة أبي البقاء الرندي(684هـ) في تعداد ما تعرض له الأندلسيون من مذابح، وما هتكت لهم من ستائر، وهُدِّمتْ لديهم من مساجد، وكم من طفلة هُتك سترها، وأضحت بأيدي الكافرين رهينة قد مُنعت من الحجاب:

فأضحت بأيـدي الكافــرين رهينة

وقد هُتكت بالرغم منها ستورُها

وتضيف إلى هذا النموذج الشعري نموذجًا آخر نوَّهت إليه، ونبهت عليه، وهو مرثية أبي البقاء صالح بن شريف المنسوب إلى رندة التي أولها « لكلّ شيء إذا ما تم نقصانُ». وهذا الضرب من الشعر الذي يختص برثاء المدن كثير في شعر الأندلسيين، والمورسكيّين، وهم الأندلسيون المتأخرون. ولم تفت الباحثة الإشارة إلى ما تصفه بالشعر القائم على تهميش الذات. وهي بلا ريب تعني تلك الأشعار التي نظمها المتأخرون بإحساس فاقع بالهزيمة والمرارة، فلا يفتؤون يعللون ذلك بأنه قدر الله، وخذلان الإخوة. وفي فِصلة لها خاصة بالنثر تورد عددًا من الرسائل التي تنسب لموضوع الاستعطاف، وطلب النصرة، كتلك المنسوبة لأبي عبد الله الصغير. وقد كتبت بأسلوب محكم ممتلئ بالحجاج الذي يبريء به الأمير أبو عبد الله نفسه من تسليم البلاد. وكاتبُها، وهو الوزير أبو عبد الله العقيلي، ينحو في أسلوبها منحى كتاب الرسائل المعروفين في الأندلس. وهي، وإن حسبت من نتاج المتأخرين، لا تفصح عن مزية خاصة بنثر المورسكيين وحدهم، وهذا هو شأن الرسالة التي بعث بها بعض الأندلسيين للسلطان سليمان القانوني. ومثلها رسالة أحمد بن قاسم الحجري(977- 1047ه) إلى بعض لأندلسيين (المورسكيين) في القسطنطينية من حيث أنها أقرب إلى الرسائل الإخوانية في الموضوع، وفي الأسلوب، مع توجُّهٍ لافت للحديث عن الذات، فكأنها برأي الدكتورة تشبه، أو تكاد تكون، فِصْلة في سيرة ذاتية.

أما الفصل الثالث من الكتاب، فهو عن النثر كالذي سبقه، لكنه يختص - ها هنا- بأدب الرحلات. والأندلسيون اشتهروا بكتابة هذا اللون، ومن أبرزهم ابن جبير، وأحمد بن قاسم الحِجْري(1047)، الذي ترك لنا كتابا بعنوان» رحلة أفوقاي الأندلسي» الموسومة بـ « ناصر الدين على القوم الكافرين» ورحلة الوزير محمد الغساني(1707هـ) الموسومة بعنوان» رحلة الوزير في افتكاك الأسير» وهو سفير مغربي في مدريد في نهاية القرن السابع عشر، وهاتان الرحلتان لهما صلة بموضوع الكتاب. أما الأولى منهما، فقد تناولت المؤلفة العنوان، والتقديم، فالمؤلف يذكر فيه من الأسباب ما يقنعنا بقيمة هذه الرحلة أدبيا، ويفصح عن المحاججة التي تتواترُ في متن الرحلة، ودفاعه عن الدين، والتنبيه على أغاليط الخصوم، وعلى ما في جدلهم العقيم من الترَّهات. ولا تبخل المؤلفه على القارئ بالأمثلة، والشواهد المقتبسة من الطبعة المحققة للرسالة، مشيرة لما راودها من شكوك في أن تكون النسخة المطبوعة تامة مثلما تذكر في الصفحة ذات الرقم 105 من الكتاب، أو أن في تبويبها ما لا يتفق مع الواقع. وقد تناولتها الباحثة تناول الدارس للمحكيات السردية. فتحدثت عن الراوي، وعن الوصف، وعن السرد، وعن الأمكنة، وعن الشخوص، والحوار. ولم تفتها الإشارة لتوظيف الشعر بين الحين والآخر. ومما يلاحظ على متن هذه الرحلة تضمينها بعض المشاهدات، والحوادث التي تعد من الخوارق، مما يشجع على تصنيفها في إطار الأدب العجائبي.

أما رحلة الغساني إلى مدريد، فاستغرقت بضعة أشهر، وكانت في العام 1690 والغاية منها هي استرجاع بعض المخطوطات، ومئات الأسرى، ولا يؤخذ على المؤلف استخدام الأسير بدلا من الأسرى؛ فهو يراعي توازن الفاصلة أسير مع وزير، ولام التعريف في كلمة الأسير نقلتها من الدلالة على المفرد إلى الجنس: أي جنس الأسير، مثلما نقول الإنسان، فهي مفرد وتطلق على الكثير، والحيوان تطلق على الكثير وهي مفرد. وقد وقفتنا المؤلفة عند العنوان، ولدى التقديم الدال على أسباب الرحلة، وبداية النص، أو التوطئة، وخاتمته، مقتبسة عددًا من الشواهد والأمثلة التي تنم على شغف المؤلف بوصف ما رآه واختبره من العادات والتقاليد المتبعة في حياة المورسكيين اليومية، دون أن يتجاهل الآخر من فرنجةٍ، ومن نصارى، ومن يهود. فلو شاءَ أحدهم أن يدرس الرحلة من زاوية العلاقة بين الأنا والآخر لألفى فيها الكثير من الفائدة. علاوة على أنه أبدى فيها اهتمامًا بالنواحي الثقافية، والاجتماعية، فقد عجب مثلا لزواج أحد الأمراء الإسبان بابنة أخته.

وتراءت في المادة السردية، والوصفية، بوادر التغيير في حياة الإسبان بعد الاكتشافات الجغرافية في العالم الجديد. فوصف ميلهم للدِعَة، والترف، والرخاء، وذلك ناتج عن تلك الأموال التي جناها البرتغاليون والإسبان من غزوهم، واستعمارهم للأمريكيتين. واللافت أن مؤلف السيرة يتقيد بالأساليب العربية الشائعة في الأدب الجغرافي، فَعَيْنُه على ما يوصف بالجانب الأنثروبولوجي، والإثنوغرافي، لهذا النسق من الأدب، مع التمسك بالبديع على مستوى اللفظ والعبارة.

الخميادو : أدب عربي بالخط اللاتيني

تذكر المؤلفة أن هذه الكلمة (خميادو) تحريف لكلمة (أعجمي) العربية، إذ قلبت الجيم خاءً وأسقطت العين، ودخل الكلمة بعد التغير، فاصبحت على هذا النطق خميادو فبعض المورسكيين تمكنوا من الاحتيال، وكتبوا عربية بالخط الأعجمي القشتالي، تجنبا لملاحقة الرهبان، ومحاكم التفتيش. وساعدتهم هذه الطريقة على الاحتفاظ بالمأثورات الدينية، والأدعية، والآيات، والسور، وكتابة الرسائل بعضهم إلى بعض. ويعد الدارسون هذه الكتابات ضربا من الأدب على الرغم مما تفتقر إليه من جماليات في اللغة والأسلوب. فهي نتاج مهمَّش أي مما يعرف بأدب ما تحت الأرضunderground literature. فأوردت في هذا الفصل نماذج من الكتابة الدينية، والجدلية، التي تعج بالردود على غير المسلمين، والدفاع عن مبادئ العقيدة، وعلى رأسها التوحيد. والنظم الشعري بهذه الطريقة عسير على القارئ لاختلاف نغمة الصوت. عدا عن أنهم خلطوا بين العربية وغيرها، فترجمتها من (الخميادو) للعربية عسيرة، ويحتاج القارئ لوقت طويل كي يفتتح مغلقها، وييستوعب عويصها ومقفلها. وفي هذا الموقع تقرأ لنا المؤلفة قصيدة تروي حكاية يوسف الصديق مع امرأة العزيز مثلما جاءت في القرآن. فاقتبستها من كتاب صدر في العام 2005 في بيروت لعلي الكتاني. وهذا الشعر أكثر شعرائه مجهولون، وهو متنوع الأغراض، فمنه في الرثاء، ومنه في القصص، والأمثال، والمواعظ.

واللافت أن المؤلفة لم تغفل عن الرحلة لدى المورسكيّين الذين استخدموا (الخميادو). ومن أشهر هذه الرحلات رحلة بوي مونثون التي تروي حكاية حاج غادر قريته بوي مونثون إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج. وهي في 79 مقطوعة كل مقطوعة منها في ثمانية أبيات. وترجمت من (الخميادو) للعربية على أيدي بعض المستشرقين وهذا مقطع من مقدمة القصيدة:

توجهت بكامل رغبتي

وبكل نسبي

لأتم فريضة الحج

التي هي واجبٌ رئيسيٌّ...

وكالعادة يصف الطريق، ومشاهداته، وفرحه بالوصول، وبأداء المناسك، وما شعر به من حزن وأسى لفراق تلك الأمكنة المقدسة، قائلا:

عندما رحلت راجلا

من الأرض المباركة

تحطَّم قلبي

وإحدى المشكلات التي تتكرر في أطاريح الماجستير، والدكتوراه، التي يتناول فيها معدوها شعرا، أنهم يفصلون فصلا تعسفيا، أو شبه تعسفيّ، بين الشكل والمحتوى، فبعد أن يقوموا بتناول ما يشاءون على مستوى المحتوى، ويكثرون فيه من البحث، والاجتهاد في التحليل، والتوصل لكثير جم من الاستنتاجات، وبعد أن يلقوا بعصا الترحال في الفصل الأخير، أو فيما بعدهُ، أن كان له ما بعده، يقومون بتناول ما يسمى الدراسة الفنية، وهذا شيء أصبح مألوفا جدا، و نهجا سائدا غير مقبول، ولا معقول. إذ الجانب الفني للشعر، أو النثر، غير مستقل عن الجانب الآخر. مما يضطر الباحث لتكرير بعض ما جاء في الفصول السابقه، أو لتكثيف ما يريد قوله عن الجانب الفني تكثيفا مخلا بالغرض، قاصرا عن تحقيق الغاية. فالباحثة - ها هنا - تحدثت لنا عن لغة هذا الشعر، وعما فيه من تأثر، واقتباس، من الشعر القديم، ومن معارضات لعيون الشعر الصُوفي، والمديح النبوي، كقصيدة البوصيري(696هـ). وما في هذا الشعر من مظاهر أسلوبية، كالتكرار، وحسن التقفية، والغنائية، وهو أمرٌ يدعوها لترديد شواهد كانتْ قد تحدثت عن بعضها في السابق.

ومن وجوه هذه الدراسة التي نلتمس لها فيها العذر، بل الأعذار، أن الأدب المورسكي العربي، أو الخميادو، يكاد يكون مجهولا غير معروف، ومهملا غير مأنوس ولا مألوف. وحسبها أنها بهذا المصنفب، والكتاب المؤَلَّف، قدمت لنا ما يربو على التعريف، وما يسمو على التقريب والتثقيف، فلها منا جزيل الشكر على ما بذلته من تدقيق، وتوثيق، داعين لها باطراد التوفيق.