عناوين و أخبار

المواضيع الأكثر قراءة

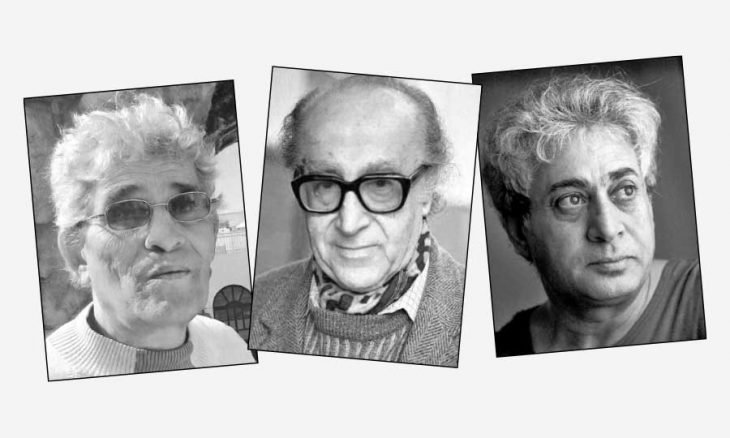

طفولة الشاعر وطفولة الشعر: حين تعني الطفولة اكتشاف العالم ومشاغبته!

القدس العربي-عبداللطيف الوراري

يحتشد محكي الطفولة بالملفوظات الذاتية، التي لها معنى بالنسبة إلينا، وهي قابلة للتشبع بعواطف قوية؛ فهذا المحكي لا يستعاد وحسب، بل يؤمن الاستمرارية الزمنية لذلك الطفل وهويته، التي «تسمح لي ـ على حد تعبير بول ريكور- بأن أذهب صعودا من دون أي قطيعة مع الحاضر المعاش، إلى الأحداث الأبعد في طفولتي». فالأهم داخل هذا المحكي ليس التذكر، بل التخيل عبر اختلاق صوت طفولي وفق الآثار التي يمكن أن يحدثها في نسيج اللغة، على نحو يكسر قواعد النوْع، ويمكن أن يسحر بها القارئ تحت مسحة الغريب والخارج عن المُجْمع عليه.

«جندب» سليم

في سيرة سليم بركات الطفولية «الجندب الحديدي» (1980)، لا تهادن اللغة مجتمعا وتقابل عنف بنياته السوسيوثقافية بعنفٍ مجازي أقسى، يطلق طاقاتها الإبداعية إلى حد أن يكسر الحدود بين الشعري والسردي، ويهتك كل ميثاق خارج هذه اللغة، بمنأى عن القول بالناجز المكتمل نصيا. وهذا معنى أن يُصدر الكاتب سيرة طفولته بقوله: «كل طفولةٍ ميثاقٌ ممزق. كل طفولةٍ محنة» ومعنى أن يجعل لسيرته عنواناً فرعياً دالاً، هو: «السيرة الناقصة لطفل لم يرَ إلا أرضاً هاربة فصاح: هذه فِخاخي أيها القطا».

من طبيعة الملفوظات التي ترد على لسان الطفل وهو يسرد سيرة طفولته، تتواتر أمامنا صور العنف بِشتى تجلياته وصوره (الرسمي، الأبوي، العمومي، الهوياتي) في فضاءات عمومية وخاصة (المدرسة، البيت، الأسواق، الشارع..) داخل مدينة صغيرة قرب جبال طوروس السورية، وهو ما تأثرت به حياة الطفل، وانطبع على سلوكه ولباسه وعلاقاته، فمارسه هو بدوره، ومعه جماعة من لداته وأقرانه، عنفا مُضادا لمن يُغالون في تعنيفه، بسبب هويته ولغته ووضعه الاجتماعي، واتخذوا من «العنيفين» – أو العتالين بلغته – رموزا لهم. فكانوا أطفالا منذورين للنهب، يلهون بصراع الديكة، ويسرقون البيض من تحت الدجاجات، ويسلخون الحيوانات الميتة ويبيعون صوفها، ويعيشون من التهريب، ويسرقون الزيت ويدهنون به أجسادهم الناحلة على ضفة النهر، ويلوذون بالحقول والمستنقعات والخرائب الفرنسية.

وإن كان المحكي كما يبدو في الظاهر يسرد المهزلة، أي طفولة «بلا طفولة» فإن صوت السارد بضمير المتكلم، مفردا حينا وجمعا أحايين غالبة، يحيل على أحداث سياسية واجتماعية دالة، بالنسبة إلى القرية قد سبقت عهد الطفولة، أو عاصرته (بوغي بريفا، الهجانة، زمن الإصلاحات الاشتراكية، تحولات قيم المجتمع) من جهة، ويستوعب أصوات شخصيات مرجعية مزجت بين سمت الأسطورة وخضوع السلطة ووضاعة الواقع (كيفورك، أوسمانو، عابو، شكرو، حمدان، أحمد الخزنوي) من جهة أخرى. لقد تحول هذا العنف إلى كُرْهٍ طفولي يعبر عن سيميولوجيا الواقع الذي نشأوا فيه وتقلبوا مع مصائره: «بَدَأَ كُرْهُنا صَغيرا وَنَما، يَوْما بَعْدَ يَوْمٍ، لِيَشْمَلَ المَقَاهيَ، وَقِطارَ المَدينَةِ الْوَحيد، وَمَطاحِنَ القَمْحِ الآلية، وَمَصْنَعَ الجَليدِ، وَالمَطارَ، والطائِراتِ، وَالنهْرَ، وَبُيوتَ الضواحي الطينية، وَالمَآذِنَ، وَالفَقْرَ. كَرِهْنا كُل شَيْءٍ لأننا لَمْ نَمْتَلِكْ – وَسَطَ أَحْلامِنا الغامِضَةِ بِامْتِلاكِ لُعْبَةٍ ما، أو حَقيبَةٍ جَميلَةٍ – إلا عَبَثَنا الصارِخَ، فَأَطْلَقْناهُ كَغَيْمَةٍ مُسْرِعَةٍ..». فهذا العبث الصارخ وجد تعبيره أو معناه الضائع في لغة مبتكرة تنهض بسرد الحكاية/ المهزلة، ثُم سرعان ما تتعداها إلى آلة تشتغل من تلقاء نفسها، بلا ميثاق أو قيد منطقي وأخلاقي، إذ تتناول الأشياء والعناصر والكائنات من خارج مألوفيتها وتزج بها في أوضاع وصيغ وقيم تعبيرية جديدة. إنها لغة طرية تنهض من معين الشعر، وترتكز من طراوتها على قيم المجانية ومفردات العبث والتمرد على العالم الذي لا تساكنه، بل تنفض يدها من مواضعاته وقيمه المُجْمع عليها.

هذه اللغة تتوهج من تكامل رؤيتين: رؤية الدهشة والرؤية الكُلية. فالسارد الطفل يستعيد ذكريات طفولته ووقائعها الغريبة والصاخبة، برؤيةٍ مفتونة بنفسها تقارب بين اللغة وفاعل الخطاب، الذي ما إن يسقط انفعالاته وأحلامه وغرائزه عليها حتى ترتد إلى طبيعتها الفطرية، بمقتضاها تصبح لغة أصيلة غايتها إرساء أسس الكينونة الإنسانية، وخلخلة سكونية اللغة ونسقها النافر في الوعي الجمعي الناظم، كأنها تتحول باستعاراتها واشتغالات وعيها المفارق إلى بلاغة وحشية ضد العالم «المتمدن» تهزأ بالسلطة بقدر ما تشكك في المجتمع وتنقض قيمه المجمع عليها.

عبر هذه الرؤية، تتعدى اللغة وظيفتها في أن تكون مباشرة ونفعية، إلى مجازية عبر- نصية تشتغل بمنطق الشعر وتستعير بنياته الخاصة (الإيقاع الداخلي، اللعب بالكلمات، الصور والمجازات)، فتتواتر ملفوظاتها في تكثيفٍ شعري وموشور أسلوبي متنوع يمزج الشعري بالسردي ويكسر نظام الحكي وعلاقاته بما قبله وما بعده. لقد ألف سليم بركات في عمله السيرذاتي سردا من خيال الشعر ونثره، أو هو قاد السرد إلى شعريته الأصل – خيال الكلمات. فالشعر على جهة، والنثْرُ الحكايةُ على جهة، بينما تنمو أحداث السيرة في صورة سردٍ شعري، أو على متواليات شعرٍ سردي، وهما يتبادلان مواقع التلفظ ويعكسان زمن الأنا العمودي في الخطاب؛ أي الزمن الذي لا يتأثر بـ«كرونولوجية» الحدث ومتوالياته الناظمة.

«بئر» إبراهيم

في «البئر الأولى» وهي فصول من سيرة ذاتية؛ حيث يُكني بها عن ذاكرة الطفولة وينبوعها الأغزر، يُركز جبرا إبراهيم جبرا على محكي الطفولة، ويظهر من المقدمة التي صدر بها سيرته أنه كتبها بوعيٍ تخييلي وذرائعي ينسجم والرغبة في استدعاء عالمه الطفولي، فقد قال: «إن ما أكتبه هنا شخصي بحت، وطفولي بحت. ومقتربي يتركز على الذات، إذ يتزايد انتباهها، ويتصاعد إدراكها، ويعمق حسها، ولا تنتهي بالضرورة حيرتها». ولم تكن مثل هذه الكتابة ممكنة لولا إمكان التصرف في ذكريات الطفولة البعيدة اختصارا وحذفا، والقدرة على استعادة براءتها المفقودة بقدر إعادة بنائها وخلقها عن طريق الخيال. إن استعادة محكي الطفولة تغدو، والحالة هذه، «مزيجا من الذكرى والحلم، مزيجا من الكثافة الوجودية والغيبوبة الشاعرية، مزيجا يتداخل ويتواشج فيه المنطق واللامنطق. لكنه مزيج يؤكد حضوره أبدا في عمق ما من النفس، يستحيل إيفاؤه حقه مهما تابع الذهن جزئياته وتشعباته». فالمؤلف يعبر عن نيته في أن تأخذ هذه الاستعادة شكل اندهاش بالعالم، ومبعث سحر غامض لا ينطفئ، من غير تحوير وتفلسف وتعقيب، حارصاً على التوفيق بين «سيولة التجربة وشكلانية الكلمة» في حديثه عن الطفولة الممتدة من سن الخامسة إلى الثالثة عشرة، عن البئر الأولى.

إن التشكلات المكانية بتقاطباتها المتنوعة لا تشغل حيزا هناك أو هناك، داخل النص لأجل جمالية ما مُتحققة، وإنما كذلك لتغدو مع الوقت مرآة تجلو صور الطفل وخبايا نفسه وتمثلاته الرمزية الناشئة، وبالتالي تُفضئ منحنيات دهشته ووعيه بالعالم، ثُم شعوره بقلق الانتماء وشهوة البحث عن معنى الذات وسط الخطر الذي يحدق بها.

ما يُثيرنا في سيرة أنا الطفل الذي كانه الشاعر، هو علاقته القوية بالمكان مُقيما فيه، وعابرا إليه، أو – بمعنى أشمل – بالمحيط الذي تحيا فيه الذات الساردة، وما تجنيه من تأثيراته في كينونتها وعيا ومعرفة وعاطفة، وهي تتحول من علاقة تبادل وانعكاس إلى علاقة صراع وتوتر، ناجمة عن مسعى كُل منهما في امتلاك الآخر والتحكم فيه. في بيت لحم ونواحيها (دير الأب أنطون، كنيسة المهد، شارع رأس أفطيس، قبة راحيل، آبار النبي داود، دير مار الياس، جبل خريطون)، وفي القدس (باب الخليل، السويقة، حارة اليهود، حارة النصارى، باب خان الزيت، الحرم الشريف، دير مار مرقس، قلعة النبي داود). لذلك، يأخذ وصف المكان وما يحيط به من أشياء وعناصر وكائنات منحى خاصا، لا يعدم شفافية التعبير ودفقها الحيوي الذي يستعيره من لغة الشعر، قياسا إلى تلك العلاقة وما تسقطه عليه عين الطفل من إحداثياتٍ جمالية جديدة لا تخلو من غرابةٍ ومفارقةٍ واندهاشٍ بالعالم الذي تسرده، بله تتخيله: «والغيوم الآن باتت بيضاء، كقطعان الخراف، وأتابع تحولاتها السحرية، وإذا هي تتمدد، وتستطيل، وإذا الخراف حيتانٌ هائلة، وإذا هي نسور عجيبة تنشر قوادمها عبر المسافات الزرقاء القصية، ولا تتحرك.. وقد أبقى أرقب هذه السحب الرقيقة، وقد احمرتْ حوافها بشمس المغيب، ثُم تتحول إلى بُركٍ مدهشة من الذهب المسفوح. وإذا طلع البدر، وصعد في ساعتين أو ثلاث إلى إحدى قممه العلوية، اصطفت الغيوم البيضاء حوله في دوائر منداحة مذهلة، وكأنها آلاف الخراف مرة أخرى، أو كأنها الآن، إذ تتألق في بعضها، نثار الأصداف التي نصنع منها التماثيل».

في أكثر من موضع يتجسد الوصف تشكيليا، حركيا ومتفاعلا يصل بعضه ببعض ويخرق أطر الصورة، بما يفيض عنها من إيحاءات متداعية في خيال المتلقي: «كانت البيوت تتراكم على البيوت، والنوافذ تقرفص على الأبواب، والأدراج لاصقة بزوايا الأزقة، وأضواء خافتة تنير مساحات صغيرة هنا وهناك، فتزيد من كثافة الظلام في الأجزاء التي لم تحظ بالإنارة». وأحيانا، يتم الوصف بطريقة تشبه التصوير السينمائي البانورامي: «يلمح البصر، عاد أبي إلى شبابه، وحركته. وقد أخذ مني خط السمت في نزوله، لأن من السهل أن يتيه في ذلك الوادي العريض، العميق. ويبدو أنه كان قد رسم خطا وهميا بذهنه لحركة الإطارة في قفزاتها المتواترة، بدءا من المكان الذي كنا فيه، وبقيت أرقبه وهو يهبط في الحبلات المتهاوية، ويرفع بصره بين الآونة والأخرى في اتجاهي. إلى أن ما عدت أراه».

وبما أن هذا الطفل انفتح وعيه مبكرا على سحر الطبيعة وتشبع بالفنون ودرج عليها منذ صباه (الخط العربي، قصص ألف ليلة وليلة، نقوش الكنيسة وزخارفها، الأناشيد والتراتيل الدينية، الموسيقى، والتمثيل المسرحي)، فإنا نُحس أن حواسه تتراسل في أرومة مدهشة من ملكة التعبير بالكلمات إلى ملكة التعبير بالرسم إلى حد أن يخلق من الصوت صورة، ومن المُجرد والذهني مشروع محسوسية متنامية في السرد. وهو ما ساعده بالفعل على حفز خياله وتنشيط ذاكرته بخبرات الجمال والذوق والافتنان، التي بقيت عالقة رغم الزمن، وكأنها لم تفقد حميميتها، والانفعالات التي كان يصاحبها عبره، بسبب تلك الكثافة حُفت بها أثناء سردها. إن هذا ما يمكن أن ندعوه بـ«السرد التشكيلي».

إن التشكلات المكانية بتقاطباتها المتنوعة لا تشغل حيزا هناك أو هناك، داخل النص لأجل جمالية ما مُتحققة، وإنما كذلك لتغدو مع الوقت مرآة تجلو صور الطفل وخبايا نفسه وتمثلاته الرمزية الناشئة، وبالتالي تُفضئ منحنيات دهشته ووعيه بالعالم، ثُم شعوره بقلق الانتماء وشهوة البحث عن معنى الذات وسط الخطر الذي يحدق بها.

«دهشة» مطر

يستعيد محمد عفيفي مطر داخل سيرته الذاتية «أوائل زيارات الدهشة» وضمن سياق طفولة الشعر وابتعاث مشاعره الأولى، زمن قصيدته «النثرية» الأولى وهي تُنْشر نشرا محترما بين أعمال الكبار المشاهير على صفحات المجلة، ويسرد ما يسميه حكاية «ابتلاء» الشعر مع مجتمع القرية، وموقفه الغريب والعدائي الكاره منه؛ فبدلا من أن يكون «موضع فرح وزهو واعتزاز» فوجئ بضراوة الموقف بين الصغار والكبار، ولاسيما من الأُميين، الذين أخذوا يسخرون عبر ملاحقات أسئلتهم الاستنكارية المستفزة من القصيدة «الأعجوبة» التي لم يفهموا منها شيئا. بل تحول الأمر إلى ترهيب وعقاب جسدي عليه من أبيه الذي تأثر بأقوال العامة ومحاذيرهم. يسرد الشاعر شكل تأثره وردة فعله الغاضبة، مما لحق من أذى الأهل والعامة، ولولا نصح شيخ جليل له لكان نفذ قراره بالفرار من المدرسة والقرية: «يا بني.. أنت قارئ مثقف وكاتب فنان ابتلي بمشقة الظروف.. فأين صبر الرجال وعزيمة الموهوبين وإصرارهم؟ عد إلى بيتك ومدرستك، وإنه ليل ينقضي تعقبه الشمس، والفرج قريب فلا تيأس..». وبسبب هوسه بالشعر، فقد كان لا يني يبحث عن مصادره ويقرؤه ويحفظه. وكان يرى في كل ذلك «مسألة غير مفهومة ولا علاقة لها بأي طموح عندي».

وفي مقطع دال من سيرته الذاتية، يتوقف عند تلك اللحظة التي أتت عليه وهو يكتب قصيدته، أو بالأحرى كان يتهيأ لطقس كتابتها وقد دخل حجرة الدراسة قبل زملائه بوقت طويل، واصفا مدار الحالة النفسية بكل ما تنطوي عليه من بهجة وزهو وخوف وارتعاش محموم واستغراق كُلي: «أخذتني لحظة إشراق وبهجة لم أعهدها، وانتفضت في جسدي وقد إحساس مفاجئ بوحدة الوجود، وذوبان الكل في واحد إيقاعي جليل، ووقفت بسحر مباغت وفرح فياض بما أتلقاه من كلام تنتظمه ضربات القلب وإيقاعات الشهيق والزفير وانتفاض جسدي برعشة النار اللافحة، وأخذت أكتب ما أتلقاه بقطعة الطباشير على السبورة، ولا أكاد أرى». وعندما قرأ أستاذه ما كتبه، اعترف له بالموهبة، ونصحه أن يكمل دراسته الجامعية وألا يضيع نفسه في مهنة التدريس «الخاملة». لقد أدخلت الحالة الشعرية كيان الشاعر منذ ذلك اليوم في زمن جديد، وأشعرته بقدرته على الإبداع في الكلام، وبالتالي حررَتْه من العادي المبتذل إلى معانقة المطلق: «ومن يومها وأنا أركض ركض الوحش في أروقة الكلام، تتقطر النار من هيولى الروح، وتتفصد أعضائي بالموسيقى ونشوة احتدام القصيدة».

من حالة إلى أخرى، نكون بصدد لحظة كثيفة داخل الوجود والكينونة، تخلقها الكتابة وتقحم جسد الشاعر فيها، إلا أنها تبقى محتجبة ومتكتمة على أسرارها. وإذا استطاع الأنا السيرذاتي التعبير عن بعض بوارقها ولُمَعها وخباياها، وآثارها عليه في علاقتها بنفسه وبالعالم، فإنما في جانب آخر يعترف بصعوبة الإمساك باللحظة، وبزمنها وتجليها المباغت الذي ينقل الذات من الحضور إلى الغياب، لاسيما وأن عهد الشاعر بالكتابة حديث، فلا يطيق ما تُمْلي عليه من عذاب ومعاناة خاصة.

كاتب مغربي