عناوين و أخبار

المواضيع الأكثر قراءة

«تاريخ مصر الحديث… صحوة أمة» لآن كلير بونفيل: وجهة نظر فرنسية منذ محمد علي وحتى ثورة 25 يناير

القدس العربي-محمد عبد الرحيم

لم يزل التاريخ المصري يشغل حيزاً كبيراً من أبحاث وكتابات الأكاديميين، ورغم التفاوت الصارخ بين المؤرخين، المصريين والغربيين خاصة، ما بين تبجيل حقبة معينة على حساب الأخرى، أو نظرة الشك الدائم والمؤامرة المزمنة، حينما يتحدث أجنبي عن تاريخ مصر، وهي بالأساس نظرة تنقصها الثقة بالنفس، أو تعترف ضمنياً بينها وبين نفسها بمدى التزييف الذي تم توثيق الأحداث من خلاله.

ظهر ذلك وتجلى في الحقبة الناصرية، التي رأت في محمد علي ومشروعه النهضوي، وأسلافه من بعده أنه تاريخ مقيت يستحق الانتقام. ناهيك من مؤرخين آخرين مارسوا انتقامهم من عصر عبد الناصر، لصالح سياسات سلفه، ومَن بعده. ولنا في ثورة يناير/كانون الأول 2011 عبرة في كيفية التزييف والتلفيق، وتحميلها نتائج كل الكوارث التي تعيشها مصر الآن، بل والتحذير من مجرد التفكير في تكرارها!

لكن الأهمية ترجع في معرفة الصوت الآخر/الغرب، كيف يرى ويدرس ويستنتج، وأيضاً بدون تهليل أو تقديس، فالأمر أولاً وأخيراً لا يخرج عن كونه بحثاً علمياً، وكعادة العلوم الاجتماعية، فمعيار الدقة ليس كما في العلوم التجريبية، فالأمر يخضع لوجهة النظر وترجيح أسباب عن أخرى، وفي النهاية على القارئ أن يفكر ويعيد النظر، ويستكن إلى ما يطمئن إليه عقله.

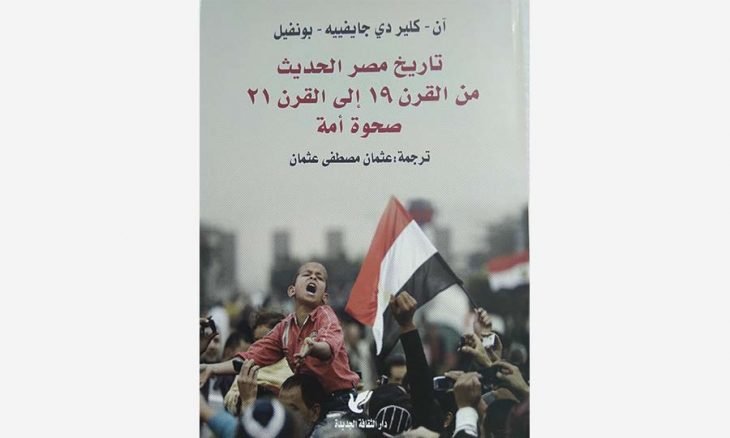

ومن الإصدارات المهمة، التي صدرت قبل نهايات عام 2020 بقليل، كتاب «تاريخ مصر الحديث من القرن الـ19 إلى القرن الـ 21.. صحوة أمة» للباحثة والأكاديمية الفرنسية آن كلير جايفييه ـ بونفيل. والصادر عن دار الثقافة الجديدة في القاهرة، ترجمة عثمان مصطفى عثمان، في ما يُقارب الأربعمئة صفحة من القطع الكبير.

تأتي مقدمة الباحثة موضحة سبب وأهمية ما ترويه، ومدى اهتمام الفرنسيين بمصر، قائلة «هو اهتمام يعكس الروابط العديدة والوثيقة، التي ربطت بين فرنسا ومصر، على ما بينهما من بون جغرافي، على امتداد القرنين الأخيرين، والتي كانت في معظمها وديّة أكثر منها عدائية. وهو ما حملنا على مواصلة المسيرة بتاريخنا هذا لمصر، الذي سنرويه في لقطات سريعة، وبعيون فرنسية».

ومن ناحية أخرى توضح اللحظة الفارقة في حياة مصر والمصريين، التي بدأت بمجيء الحملة الفرنسية، وحتى رحيلها، ووصول محمد علي لسدة الحكم.. «وقد اخترنا أن تبدأ روايتنا منذ غادر الفرنسيون المغلوبون القاهرة في 14 يوليو/تموز 1801، وكان من شهود ذاك الحدث حاكم مصر القادم، محمد علي، الذي لم يكن حينها سوى ضابط ألباني، لا يؤبه له من ضباط الدولة العثمانية، كانت أشبه بلحظة تسليم وتسلم… إذ يمكن قراءة القرنين الأخيرين من تاريخ مصر بوصفهما مولد أمة». ولا نستطيع استعراض الفترة الزمنية الكبيرة التي يغطيها الكتاب، رغم ما تحمله من رؤى وأفكار مختلفة، عما عهدناه وتدارسناه في المدارس والجامعات ـ حتى لو كانت لقطات سريعة ـ وسنتوقف عند الفصول التي بحثت في إرهاصات ومآل ثورة 25 يناير، بما أننا نقترب من إحياء الذكرى العاشرة لها.

خيبة الأمل

تستهل الباحثة هذا الفصل للحديث عن حكم مبارك المخلوع (1981 ــ 2011). فرغم تحقيق بعض الاستقرار، وإبعاد شبح الحرب، كذلك العودة مجدداً إلى الدول العربية، بعد المقاطعة بسبب معاهدة كامب ديفيد 1977، ومحاولة صعود نجم مصر مرّة أخرى على الساحة الدولية، الذي جاء من خلال حرب الخليج الأولى 1982، والثانية 1990، ثم كشريك أساس في القضية الفلسطينية. لكن الخطر في عهد مبارك كان من الداخل، بداية من الموقف المتباين من إسرائيل، والتبعية التامة للولايات المتحدة الأمريكية، حيث كانت الدولة في مواجهات دائمة مع المتأسلمين، كما أنها في الوقت نفسه، أرادت الظهور بأنها المدافع عن الإسلام (الحق) غير المتطرف. حتى أنها ـ ولم تزل ـ استخدمت المؤسسات الدينية الرسمية لفرض هذه الصورة.. «فعندما تدين المؤسسات الدينية أفعال الإسلاميين بوصفها خارجة عن القرآن والسُنة، تبدو الحكومة في صورة حامي حمى الإسلام الحقيقي… فكان شيخ الأزهر يتم اختياره بعناية فائقة، ويصدر الأزهريون الفتاوى التي تدعم أفعال الدولة، وتضفي عليها الشرعية، مقابل تدخلهم المتزايد في كل ما لا يمس السياسة بشكل مباشر، فكان مجالهم الثقافة والقانون… وبذلك دعمت السلطة أسلمة المجتمع».

من ناحية أخرى أدت سياسات الخصخصة إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالتبعية، وأصبحت الدولة تعمل من أجل رجال الأعمال، وهو ما عبّر عنه الحزب الوطني المنحل ولجنة سياساته، حينما كان جمال مبارك ورفاقه هم المتحكمون في السياسة المصرية والاقتصادية بشكل خاص، وبالتالي انعدام إعادة توزيع الثروة بشكل مناسب، كذلك انعكست تبعات الخصخصة على القضايا الاجتماعية، من حيث البطالة وخروج النساء إلى العمل في مهن متواضعة، وتفشي ظاهرة التسول، وصولاً إلى جرائم الاتجار في الأعضاء، إضافة إلى جرائم يقوم بها أشخاص بالمصادفة ـ ليسوا من معتادي الإجرام ـ بل جرّاء الضغوط الاقتصادية، حتى وصل الأمر لانهيار الطبقة الوسطى تماماً، التي بدأت في التآكل مع سياسات السادات الاقتصادية. كل ذلك كان وقوداً لثوة على نظام لم ير الناس أنفسهم أو حتى ظلهم من خلاله.. «لم يحتشد المصريون ضد النظام الذي لم يعودوا يشعرون بأنهم يرون أنفسهم فيه إلا في 2011».

موعد في ميدان التحرير

وجاء الخامس والعشرين من يناير 2011 ليتواعد الآلاف من الشباب المصري عبر الإنترنت على اللقاء في ميدان التحرير احتجاجاً على تردي الأوضاع في مصر، إضافة إلى رمزية اختيار اليوم، وهو يوم عيد الشرطة المصرية، التي نزل المتظاهرون ضدها بالأساس، خاصة بعد مقتل خالد سعيد وعملية تعذيب عماد الكبير، التي تم تسريب مقاطع منها ـ من أفراد الشرطة أنفسهم ـ لبث الرعب في قلوب الجميع. وتتواتر الأحداث ويتلكأ مبارك في قراره، حتى أصبح المطلب الشعبي من تغيير النظام إلى إسقاطه، بل المناداة برحيل مبارك نفسه، بعدما ترك لذيله الإعلامي ــ صفوت الشريف ــ تنظيم الرد القاسي والعنيف ضد المتظاهرين السلميين، وهو ما عُرف بـ(موقعة الجمل) حتى جاء رحيل مبارك في 11 فبراير/شباط 2011، بعد يوم من خطاب معاد ومكرر، عن انتخابات مبكرة ومراجعة الدستور، وكأنه يعيش في عالم آخر كعهده دائماً، ولا يدري شيئاً عما يحدث على أرض الواقع.

وتأتي عملية التحول الديمقراطي، التي أشرف عليها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لتذكر الباحثة نقلاً عن المؤرخ توفيق أكليماندوس «الجيش والحركات الإسلامية كلاهما قوى علاقتها إشكالية، إن لم تكن معادية… كلاهما تحركه خشية مكتومة دفينة. خشية من دخول الطبقات والمجموعات الأكثر فقراً في اللعبة، من سقوط الخطوط الحمر، من اختفاء النقاط المرجعية، باختصار.. خشية من الثورة».

يمكن التوقف عند هذه العبارة، رغم نهاية الكتاب بقيام انقلاب السلطة الحالية، فهذا المعسكر أو ذاك يخشى بالفعل من الثورة. الثورة التي مرّت عليها عشر سنوات، ولا تزال أسبابها قائمة، بل تفاقمت وأصبحت أكثر ضرورة من أي وقت مضى.