عناوين و أخبار

المواضيع الأكثر قراءة

غزة وشؤون أخرى.. حوار مع آفي شلايم (1 - 2)

الغد

عوفر أدرت* - (هآرتس) 2025/9/28

"لم يحدث هجوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر) في فراغ، وإنما جاء نتيجة لعقود طويلة من الاحتلال العسكري، وهو الاحتلال الأطول والأكثر وحشية في العصر الحديث. وكان ردّ إسرائيل جنونياً بالكامل وغير عقلاني. حتى لو كان لإسرائيل حق الدفاع عن النفس -إذا استخدمنا التعبير الشائع- فإن الرد يجب أن يكون ضمن حدود القانون الدولي. وأنا أستنكر ردّ إسرائيل على ذلك الهجوم".

* * *

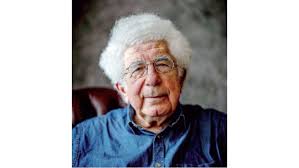

بعد مرور ستة أشهر على هجوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، انتشر على الإنترنت مقطع مصوَّر أثار جدلاً واسعًا واستفز مشاهدين إسرائيليين كثيرين. كان بطل المقطع هو المؤرخ اليهودي-الإسرائيلي البارز، البروفيسور آفي شلايم، من جامعة أوكسفورد البريطانية.

للوهلة الأولى بدا شلايم كجدّ بريطاني لطيف، بملامح هادئة وشَعر كثيف أبيض، يتحدث ببطء وبصوت رخيم. لكن المشهد سرعان ما تحوّل إلى صدمة؛ لم تكن الكلمات التي خرجت من فمه مريحة للأذن الإسرائيلية. قال: "إنها الحركة الفلسطينية الوحيدة التي تواصل مقاومة الاحتلال الإسرائيلي"، في إشارة واضحة إلى حركة "حماس". وأضاف: "في هجوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، بعثت ’حماس‘ رسالة قوية مفادها بأنه لا يمكن دفع الفلسطينيين إلى الهامش، وأن المقاومة لم تنطفئ. وعلى الرغم من تعاون ’السلطة الفلسطينية‘ مع إسرائيل في الضفة الغربية، ستواصل ’حماس‘ قيادة الكفاح من أجل الحرية والاستقلال الفلسطيني".

في تشرين الأول (أكتوبر)، يستعد البروفيسور آفي شلايم للاحتفال ببلوغه الثمانين عامًا من العمر في منزله بمدينة أوكسفورد. ويقول في مقابلة مع ملحق صحيفة "هآرتس": "منذ اندلاع الحرب تحولتُ إلى شخصية معروفة. أصبح الناس يتعرّفون إليّ في الشوارع ويصافحونني، وهي تجربة جديدة تمامًا بالنسبة لي". ويتابع: "ثمة شباب عرب ومسلمون يعربون عن امتنانهم لي لأنني أتحدث باسمهم، أمنحهم صوتًا وأملاً في المستقبل، وأعيد إليهم بعض الثقة المفقودة باليهود".

- وماذا عن الطرف الآخر؟

"أتلقى أيضاً رسائل عدائية وتهديدات بالقتل. ولكن، مقابل كل رسالة من هذه تصلني عشر رسائل داعمة. الدعم الذي أحظى به يتزايد بينما النقد يتضاءل. في الماضي، عندما كنت ألقي محاضرة أمام جمهور، دائمًا كان ينهض طالب يهودي ليحاول تحديّ أفكاري والدفاع عن إسرائيل. ولكن، منذ اندلاع الحرب على غزة لم يحدث ذلك ولو مرة واحدة. لقد نجحت إسرائيل في تنفير حتى مؤيديها، وهي المسؤولة عن الانهيار الدراماتيكي لسمعتها. صحيح أن الإعلام الغربي ما يزال يميل لصالحها ويتجنب نقل رواية ’حماس‘، لكنّ الجيل الشاب لم يعد يصغي لـ(بي. بي. سي) أو يقرأ الصحف التقليدية. أصبح يستقي معلوماته من شبكات التواصل الاجتماعي. هذا ما يفسر في رأيي موجة الدعم المتصاعدة التي تصلني".

- ما هي سردية "حماس" في هذه الحالة؟

"لقد درستُ السردية التي تطرحها ’حماس‘ بشأن الهجوم والحرب. ومن المهم أن نوضح ما يلي: إن تفسير سلوك ’حماس‘ لا يعني تبريره. إن قتل المدنيين هو فعل مُدان، نقطة. ولكن، كما هو الحال دائمًا، ثمة للسياق أهمية قصوى. الفلسطينيون يعيشون تحت الاحتلال، ولهم حق مشروع في المقاومة، بما في ذلك المقاومة المسلحة. كانت هناك تعليمات واضحة لمقاتلي ’حماس‘ الذين خرجوا في الهجوم، مع تحديد أهداف عسكرية بعينها. لقد استهدفت ’حماس‘ في الأصل قواعد عسكرية وقتلت جنودًا وشرطة وأفراد أمن -وهذا لا يشكل جريمة حرب. كان ما جرى بعد ذلك هو الذي خرج عن السيطرة".

- هذا غير صحيح. لقد هاجم مسلحو "حماس" الكيبوتسات وهم مزودون بخرائط، وبنيّة قتل مدنيين.

"أنا أدين هجوم ’حماس‘ على إسرائيل لأنه كان هجوماً إرهابياً عندما يتعلق الأمر باستهداف المدنيين. لكنَّ هذا الهجوم لم يحدث في فراغ، وإنما جاء نتيجة لعقود طويلة من الاحتلال العسكري، وهو الاحتلال الأطول والأكثر وحشية في العصر الحديث. وكان ردّ إسرائيل جنونياً بالكامل وغير عقلاني. حتى لو كان لإسرائيل حق الدفاع عن النفس -إذا استخدمنا التعبير الشائع- فإن الرد يجب أن يكون ضمن حدود القانون الدولي. أنا أستنكر ردّ إسرائيل على ذلك الهجوم".

يصعب تصديق ذلك، لكن شلايم، الذي يوجّه اليوم انتقاداته الحادّة لإسرائيل، كان في طفولته واحداً من أشد المعجبين بها. ويقول:

"في المدرسة تعلّمت الرواية الصهيونية للصراع وتلقيتها كما هي من دون استنطاق. كنت إسرائيلياً وطنياً، واثقاً بعدالة طريقنا. كنا نرى في إسرائيل دولة صغيرة محبة للسلام، محاطة بعرب يكرهونها ويريدون قذفنا في البحر. كنت أؤمن أنه لم يكن أمامنا خيار سوى القتال".

ومع اقتراب حرب حزيران (يونيو) 1967، وكان في ذلك الحين طالباً في جامعة كامبريدج، قصد سفارة إسرائيل في لندن وطرق أبوابها طالباً الانضمام إلى المقاتلين. ويلخص شلايم تلك المرحلة من حياته التي كان فيها مؤيدًا لإسرائيل:

"شعرت أنني جزء من المشروع الصهيوني، وأردت العودة للمشاركة في الحرب التي كنا جميعاً نعلم أنها تقترب. أخذوا بياناتي، لكنني لم أسمع منهم شيئاً بعد ذلك".

على الرغم من أن المدرسة حاولت تقريب شلايم إلى الفكر الصهيوني، فإنه نشأ في عائلة غير صهيونية كانت ترى نفسها جزءاً من الفضاء العربي. فقد وُلد في بغداد في العام 1945 لعائلة يهودية عريقة وميسورة. ويقول متذكرًا: "كنّا مرفّهين. عشنا في بيت ضخم يكاد يشبه القصر، وكان لدينا خدم". كان والده، الذي كان تاجراً يعمل في استيراد مواد البناء، قد نسج علاقات وثيقة مع عدد من الوزراء في الحكومة العراقية: "كانت منظومة فاسدة. كان يزوّد الوزراء بمواد بناء مجاناً لبناء منازلهم، لكنهم كانوا ’يعوّضونه‘ بطرق أخرى".

- هل كنتم يهوداً عراقيين أم عراقيين يهوداً؟

"كنا عراقيين أولاً، ثم يهوداً. في بيتنا لم نتحدث سوى العربية، وكان طعامنا وعاداتنا الاجتماعية عربية خالصة، وجذورنا راسخة في الأرض. اليهودية بالنسبة لنا لم تكن ديناً بقدر ما كانت انتماءً ثقافياً إضافيًا. كانت الجالية اليهودية جزءاً أصيلاً من النسيج الاجتماعي المحلي. لعائلتي أصدقاء كثر من المسلمين والمسيحيين، وكانت أمي تحب أن تتحدث عن روعة صداقاتها مع المسلمين. وحين سألتها عما إذا كان لنا أصدقاء من الصهاينة، أجابت: لا، هذا لم يكن يخصنا. لقد تعايشنا مع العرب، ولم يكن ذلك حلماً بعيد المنال كما هو اليوم، بل واقعاً يومياً ملموساً قبل صعود الصهيونية وقيام دولة إسرائيل".

- في مقال نشرتَه مطلع هذا العام في النسخة الإنجليزية لصحيفة "هآرتس"، كتبتَ عن طفولتك، وقلت: "لقد شعرنا بأننا جُنّدنا قسراً في المشروع الصهيوني، من دون إرادتنا". هل كنتم معادين للصهيونية؟

"لم تكن عائلتي صهيونية قط. كانت الصهيونية حركة أوروبية خالصة، أُنشئت لليهود الأوروبيين وحدهم. لم يكن قادتها يبدون أي اكتراث بيهود البلاد العربية، بل إنهم نظروا إلى العالم العربي باعتباره بدائيًا ومتخلفًا ثقافيًا. ولم يكن إلا بعد المحرقة حين أخذت الحركة الصهيونية تبحث عن اليهود في كل مكان، لتصل في النهاية أيضًا إلى العالم العربي. عائلتي، من جانبها، لم تُعر إسرائيل أي اهتمام، ولم تكن لديها أي رغبة في الهجرة إليها".

- وُلدتَ أربع سنوات من بعد "الفرهود" -ذلك الهجوم الدموي ضد يهود بغداد الذي نفذته عصابات عربية خلال عيد الأسابيع في العام 1941، والذي اعتُبر محطة مفصلية في تاريخ يهود العراق. في مقالك الذي نُشر هذا العام في صحيفة "هآرتس" وصفتَ الحدث بالقول: "الفرهود كان استثناءً وليس القاعدة". ألا ترى في هذا الوصف نوعًا من التخفيف من مسؤولية العرب؟

"تقول الصهيونية إن معاداة السامية كانت وباءً اجتاح أيضًا العالمين العربي والإسلامي، وإنها الدافع الذي حثّ اليهود على الهجرة إلى إسرائيل عند قيامها. لكن ’الفرهود‘ كان ظاهرة أكثر تعقيدًا من مجرد انفجار للكراهية والعنف ضد اليهود؛ لقد شكّل جزءًا من انتفاضة وطنية ضد البريطانيين ترافقت مع انهيار القانون والنظام. لا شك أنّ معاداة السامية كانت عنصرًا مركزيًا فيه، لكنها تداخلت أيضًا مع الاستعمار والإمبريالية البريطانية.

ومع ذلك، في العام 1950 هاجر آفي شلايم إلى إسرائيل مع أسرته. وكان قد سبق ذلك تدهور في أوضاعهم بعد حرب الاستقلال، إلى جانب سماح الحكومة العراقية لليهود بمغادرة أراضيها. يقول شلايم: "أقيل اليهود من وظائف الخدمة الحكومية، وجرى تقييد أنشطتهم المصرفية والتجارية، وتعرضوا لملاحقة من السلطات، لكن والدي لم يكن يرغب في الرحيل".

- لماذا غادرتم؟ ولماذا كانت الوجهة هي إسرائيل تحديدًا؟

"المنعطف الحقيقي في التاريخ اليهودي العراقي لم يكن العام 1941، بل كان العام 1948 مع قيام دولة إسرائيل والهزيمة العربية المذلّة في حرب فلسطين. في آذار (مارس) 1950، أصدرت الحكومة العراقية قانونًا أتاح لليهود، ولمدة عام واحد فقط، مغادرة البلاد بشكل قانوني بتأشيرة خروج في اتجاه واحد، من دون جوازات سفر أخرى. وكانت الدولة الوحيدة التي كان بإمكانهم الوصول إليها هي إسرائيل، مع حقيبة واحدة و50 دينارًا فقط. وتولت المنظمات الصهيونية تنظيم النقل الجوي لهم. صحيح أن السبب الرئيسي للهجرة كان تصاعد العداء الشعبي ضد اليهود، إلى جانب اضطهادهم من قِبل الحكومة العراقية على المستوى الرسمي. ولكن مع ذلك، لم يختَر سوى بضعة آلاف من اليهود التنازل عن جنسيتهم العراقية بعد صدور قانون العام 1950".

عندما سُئل عمّا دفع يهود العراق إلى الهجرة الجماعية نحو إسرائيل على الرغم من كل شيء، يذكّر شلايم بسلسلة التفجيرات التي استهدفت مواقع يهودية في بغداد بين العامين 1950 و1951. وحتى الآن، بعد مرور 75 عامًا، ما يزال هناك من يعتقد أنّ منفذي تلك الهجمات كانوا يهودًا جندهم "الموساد" لبثّ الذعر وتشجيع الهجرة إلى الدولة العبرية حديثة الولادة.

يقول شلايم: "إسرائيل نفت بشدّة هذه الإشاعات، وبرأتها لجنتان للتحقيق من أي تورط". لكنه يضيف: "خلال أبحاثي صادفت أدلّة أشارت بوضوح إلى تورط إسرائيلي في هذه التفجيرات". وليست هذه "الأدلة" التي يقدّمها شلايم حاسمة، وهو نفسه يقرّ بأنّها تشمل، بين أمور أخرى، شهادة صديق لوالدته كان ناشطًا في الحركة الصهيونية السرّية في بغداد، فضلًا عن إطلاعه على تقرير لشرطة بغداد تناول القضية.

بالنسبة لشلايم، كانت هذه المعطيات كافية لطرح اتهام ثقيل ومؤلم، مرتبط بمصير شلومو منصور، المولود في العراق، الذي اختطفته "حماس" من كيبوتس كيسوفيم وقتلته في 7 تشرين الأول (أكتوبر).

كتب شلايم في صحيفة "هآرتس" هذا العام: "في حين أنّ الرواية الصهيونية للأحداث تقول إن منصور كان ضحية مرتين للاسامية العربية القاسية، فإنّ الواقع يُظهر أنّ الحركة الصهيونية نفسها لعبت دورًا في مآسيه"؛ "أولًا، حين وضعتْه في مرمى النيران في العراق في العام 1951، وثانيًا حين فشلت في حمايته في بيته داخل الكيبوتس في أواخر أيام حياته".

ويخلص شلايم إلى القول: "كان ما فعلته الحركة الصهيونية، بدافع حاجتها الملحّة إلى جلب المهاجرين، هو أنها عرضت يهودًا مثل شلومو منصور وعائلتي للخطر في وطننا العربي. أما حكومة إسرائيل اليمينية المتطرفة، برئاسة بنيامين نتنياهو، فقد خذلته مرة ثانية في أواخر حياته حين تخلّت عنه بوضعه تحت رحمة ’حماس‘ في 7 تشرين الأول (أكتوبر)".

- في سيرتك الذاتية "ثلاثة عوالم: مذكّرات يهودي-عربي" التي نشرتها في العام 2023، تصف تجربة الهجرة إلى إسرائيل بأنها كانت قاسية ومريرة.

"غادرنا العراق يهودًا، لكننا وصلنا إلى إسرائيل كعراقيين. صحيح أن جاليات يهودية كثيرة ازدهرت في أنحاء العالم العربي، لكنّ الجالية اليهودية في العراق كانت الأقدم، والأكثر ازدهارًا، والأعمق اندماجًا في نسيج المجتمع المحلي. هناك فقدنا ثروتنا الكبيرة، ومكانتنا الاجتماعية المرموقة، وإحساسنا الواثق بالفخر بهويتنا كيهود عراقيين. بالنسبة لنا لم تكن الهجرة إلى إسرائيل ارتقاءً، بل كانت سقوطًا مدوّيًا إلى هامش المجتمع الإسرائيلي".

في مقال نشره في "هآرتس" كتب شلايم: "بعد وصولنا إلى إسرائيل، خضعنا لعملية ممنهجة من محو عروبتنا... أُلقي بنا في دولة غريبة يهيمن عليها اليهود الأوروبيون". في البداية هاجر شلايم مع والدته وجدته وأختيه، ثم لحق بهم والده. وكتب: "لم يجد نفسه في إسرائيل، لم يتقن العبرية، وبقي بلا عمل. كان أكبر سنًا من أن يبدأ من جديد، فلم يندمج وظل محطمًا. عشت معاناته وأنا طفل، لكنه لم يتحدث ولم يشتكِ"، يقول شلايم واصفًا والده الذي كان يتجول في الشارع مرتديًا بدلته العراقية القديمة، ويصارع صعوبة الاندماج في المجتمع الجديد. أما والدته، التي لم تعمل يومًا قبل ذلك، فاضطرت للعمل كموظفة هاتف. "كانت شابة واستطاعت التكيف مع الوضع الجديد"، كما يقول.

في سيرته الذاتية، كتب شلايم: "إذا كان عليّ أن أحدد عاملاً أساسياً واحدًا صاغ علاقتي المبكرة بالمجتمع الإسرائيلي، فسيكون مركّب الإحساس بالنقص... لقد تقبّلتُ بلا نقاش الهرمية الاجتماعية التي وضعت يهود أوروبا في القمة ويهود البلاد العربية وإفريقيا في القاع". واليوم يروي كيف اختبر هذا الإحساس بالغبن، حين قالت له المعلّمة في المدرسة في إسرائيل إنه اجتاز أحد الامتحانات المهمة "بفضل التسهيلات التي تُمنح لليهود الشرقيين".

وكتب: "كنت طالبًا سيئًا للغاية، شارد الذهن، غير منخرط مع باقي الطلاب، وعلاماتي متدنية". ومع اقتراب المرحلة الثانوية، أرسلته والدته إلى أقاربها في بريطانيا، حيث التحق في ستينيات القرن الماضي بمدرسة يهودية. وعندما عاد إلى إسرائيل خدم نحو عامين في الجيش كمدرّب في سلاح الإشارة. ويصف طقس أداء القسم بعد انتهاء التدريب الأساسي في الجيش: "شعرت بالوطنية في عظامي. أعلام إسرائيل ترفرف في الريح. الفرقة العسكرية تعزف النشيد الوطني ’هتيكفا‘، وأقسمنا على الولاء للوطن وهتفنا معًا: ’بالدم والنار سقطت يهوذا، وبالدم والنار ستنهض‘. ثم دوّت طلقات نارية أضاءت السماء. بالنسبة لفتى في الثامنة عشرة، كان ذلك مُسكِرًا".

إلى جانب ذلك، يصف شلايم إحساسه بالمسؤولية الوطنية التي خفّفت من وطأة الصعوبات الجسدية. فيكتب: "كان ثمة إحساس بوجود هدف وإيمان كامل بعدالة قضيتنا. كنّا نرى أنفسنا دولة ديمقراطية صغيرة محاطة بملايين العرب المتعصبين الساعين إلى إبادتنا، وكنّا نؤمن حقًا بأنه لم يكن أمامنا خيار سوى أن ننهض ونقاتل". ويضيف: "لقد ارتبط ذلك بقناعة بأن جميع حروب إسرائيل هي ’حروب دفاع، حروب اضطرار لا اختيار‘. شعرنا بأننا نخدم في جيش جوهره نزيه وأخلاقي. وكنتُ في تلك الفترة ساذجًا بما يكفي لأصدّق المقولة الشائعة بأن القوة هي اللغة الوحيدة التي يفهمها العرب".

بعد الخدمة العسكرية عاد إلى بريطانيا، وهو يقيم هناك منذ العام 1966. وهو متزوج من غوين دانيال، وهي معالجة نفسية، ولهما ابنة واحدة. زوجته حفيدة لويد جورج، رئيس وزراء بريطانيا إبّان الحرب العالمية الأولى، الذي كان من أبرز المؤيدين للصهيونية والذي صدر في عهده "وعد بلفور".

- في هذا شيء من المفارقة.

"زوجتي مناصرة متحمسة لحقوق الفلسطينيين، ونظرتها إلى إنجازات جدّها الأكبر تحمل قدراً كبيراً من التعقيد. فهي ترى أنّه في ميدان السياسة الخارجية، وبخاصة في زمن الحرب، تصرّف كإمبريالي بريطاني عتيق الطراز. وهي تعارض بشدة الدور الذي لعبه في الدفع نحو إصدار إعلان بلفور. جوين وأنا نتفق على أنّ إعلان بلفور كان وثيقة استعمارية بامتياز، تجاهلت حقوق وتطلعات نحو 90 في المائة من السكان الذين كانوا فلسطينيين، وأنه حتى من زاوية المصالح الوطنية البريطانية ذاتها كان خطأً استراتيجياً فادحاً. لقد حوّل لويد جورج سياسة بلاده الخارجية بحيث تتماهى مع مجموعة ضيقة من الصهاينة الملتفين حول حاييم وايزمان، في تناقض صارخ مع موقف الطائفة اليهودية المركزية في بريطانيا آنذاك، ومع رغبات شريحة واسعة من اليهود الأصليين في فلسطين".

يصف شلايم "الصحوة" من الحلم الصهيوني لا كحادثة عابرة، بل كمسار طويل وبطيء بدأ بعد حرب حزيران (يونيو) 1967. ويقول: "كنت أزعم أنّني لم أتغيّر، بل كانت إسرائيل هي التي تبدّلت. بعد الحرب رأيتها وقد تحوّلت إلى قوّة استعمارية تقمع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. في زمن خدمتي كان الجيش الإسرائيلي جيش دفاع حقيقي عن إسرائيل. أما بعد 1967، فأصبح جهاز شرطة وحشياً يخدم مشروعاً استعمارياً متغطرساً. الحقيقة أن إسرائيل نشأت أصلاً كحركة استيطانية استعمارية؛ ولم يكن العام 1948 والعام 1967 سوى محطتين على طريق السيطرة الممنهجة على فلسطين بأكملها. ولم يكن بناء المستوطنات بعد 1967 سوى امتداد للمشروع الصهيوني عبر الخط الأخضر. لقد ارتبط قيام إسرائيل بظلم فادح للفلسطينيين، حيث نفّذت تطهيراً عرقياً خلال حرب 1948، ثم استكملت في حزيران (يونيو) 1967 احتلال فلسطين التاريخية بالقوة العسكرية. ومع مرور السنين، حوّل الاحتلال إسرائيل إلى دولة فصل عنصري، وجعل الفلسطينيين الضحايا الدائمين للمشروع الصهيوني".

لكنّ التحوّل الأعمق في وعيه لم يأت من التجربة وحدها، بل جاء من الوثائق. ويقول: "كان الأرشيف هو المنعطف الحاسم في تغيير رؤيتي". كان شلايم، الذي درس التاريخ في كامبريدج ودرّسه في ريدينغ وأوكسفورد، معتادًا على البحث الأكاديمي، لكنه لم يتوقع أن تقلب الوثائق التي وجدها في أرشيف الدولة بالقدس قناعاته رأساً على عقب. وصل إلى إسرائيل في العام 1982 لإعداد دراسة عن أثر الجيش في السياسة الخارجية. ويقول عن ذلك: "لسنة كاملة جلست أقرأ الملفات منذ الصباح وحتى إغلاق الأرشيف. هناك مررت بعملية داخلية راديكالية: من صهيوني وطني إلى ناقد متزايد لإسرائيل واحتلالها، حتى لم أعد قادراً على التماهي معها".

- ما الذي وجدته في الأرشيف والذي أثار دهشتك إلى هذا الحد؟

"ما قرأته في الأرشيف لم يتطابق مع ما تعلمته في المدرسة؛ لقّنونا أن اليهود كانوا دائمًا ضحايا؛ وأن إسرائيل كانت دائمًا الضحية؛ وأن العام 1948 كان إبادة جماعية هدفها رمي اليهود في البحر؛ وأننا كنا قلة في مواجهة كثرة؛ وأن العالم العربي بأسره كان موحدًا ضدنا؛ وأن قادة إسرائيل سعوا إلى تحقيق السلام ولكن لم يكن هناك طرف عربي يمكن التحدث معه. وقد صدّقت ذلك، لكنني في الأرشيف اكتشفت الحقيقة. كانت الصورة التي برزت من الوثائق مغايرة تمامًا للتاريخ الرسمي. الوثائق التي عثرت عليها في الأرشيف أدهشتني، صدمتني وأثارت لديّ الكثير من التفكير".

- ماذا بالتحديد؟

"تعلمتُ في المدرسة أن جميع العرب رفضوا المشروع الصهيوني، وأن سبعة جيوش عربية غزت فلسطين في العام 1948 لتدمير الدولة اليهودية في مهدها. لكنني وجدت في الأرشيف وثائق تفيد بغير ذلك. حتى أن رئيس سورية في ذلك الحين، حسني الزعيم، أراد أن يلتقي ببن غوريون وجهًا لوجه، وأن يتبادل السفراء ويقيم علاقات طبيعية. كانت له مطالب، نعم، لكنّ بن غوريون رفض مقابلته. وهكذا دحضتُ الادعاءات التي زعمت أن إسرائيل أرادت التحدث ولم تجد شريكًا عربيًا. كانت الفجوة بين الصهيونية والواقع هي ما جعلتني من المؤرخين الجدد".

*عوفر أدرت Ofer Aderet: صحفي ومراسل إسرائيلي بارز يعمل في صحيفة "هآرتس". يُعد من أبرز الكتّاب المتخصصين في الشؤون التاريخية والاجتماعية والثقافية في إسرائيل. يشتهر بتحقيقاته ومقالاته التي تتناول التاريخ الإسرائيلي والفلسطيني، خاصة تلك التي تكشف جوانب من الماضي الاستعماري والحروب والذاكرة الجماعية. غالبًا ما يعتمد على الأرشيفات والشهادات التاريخية لإعادة النظر في السرديات الرسمية الإسرائيلية. كما كتب عن قضايا الهوية، والعلاقات اليهودية-العربية، والجدل حول المحرقة والاحتلال، وتميّز أسلوبه بالجمع بين الدقة البحثية والبعد الإنساني في تناول الأحداث التاريخية.