عناوين و أخبار

المواضيع الأكثر قراءة

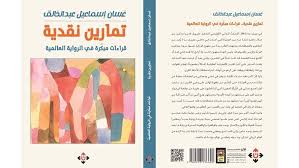

"قراءات مبكرة في الرواية العالمية".. رحلة من الكلاسيكية إلى المعاصرة

الغد-عزيزة علي

يأخذنا كتاب "تمارين نقدية: قراءات مبكرة في الرواية العالمية"، للدكتور غسان عبد الخالق، في رحلة عبر أعماق الرواية العالمية، من أميركا اللاتينية إلى أوروبا، ومن النصوص الكلاسيكية إلى المعاصرة، مستعرضا تجارب سردية متنوعة تعبّر عن ثقافات وأزمنة مختلفة.

يضم الكتاب الصادر عن صدر عن "الآن ناشرون وموزعون"، مجموعة من المقالات التي كتبها المؤلف في الفترة بين 1987 و1991، بالإضافة إلى قراءتين لاحقتين تعكسان امتداد اهتمامه المستمر بالرواية، ورغبته في توسيع آفاق فهمه لهذا الفن السردي.

وتلك المقالات ليست مجرد تحاليل أو مراجعات، بل هي تمارين عقلية تنم عن بحث دؤوب وتفاعل حي مع النصوص، تنطلق من تجربة شخصية غنية وشغف معرفي عميق.

ويوجه المؤلف في نهاية الكتاب رسائل قيمة للقراء الشباب، ينثر فيها خبراته ونصائحه حول القراءة النقدية، مما يجعل من هذا الكتاب دليلا مهما لكل من يرغب في تعميق فهمه للأدب وتحسين مهاراته النقدية.

في هذا الكتاب يوجه عبدالخالق دعوة للعودة إلى الجذور، وللتمعن في بذور التجربة النقدية الأولى، التي تحمل بين طياتها بذور الإبداع، وشرارة الانطلاق نحو آفاق أدبية جديدة.

ويبدأ المؤلف كتابه بالعودة إلى كتاباته النقدية الأولى، التي بدأها وهو ما يزال طالبًا في مرحلة البكالوريوس، وذلك بعد اشتباكه الجمالي والمعرفي مع رائعة غابرييل غارسيا ماركيز "مائة عام من العزلة".

وإضاف عبدالخالق إلى تلك "التمارين النقديّة" المُبكّرة، قراءتَيْن اثنتَيْن؛ إحداهما تتعلّق برواية (الدي كاميرون) وقد نُشرت عام 1993، والأخرى برواية (الشباب) وقد نُشرت عام 2005، لأسبابٍ موضوعيّةٍ بحتة، تتّصل برغبته في استكمال طيف الرواية العالميّة.

وإلى جانب تلك "التمارين النقدية" المبكّرة، أضاف د. عبد الخالق قراءتين أخريين: الأولى حول رواية "الديكاميرون"، وقد نُشرت عام 1993، والثانية حول رواية "الشباب"، وقد نُشرت عام 2005، وذلك لأسباب موضوعية بحتة تتعلّق برغبته في استكمال مشهد الرواية العالمية وتوسيع أفق القراءات التي بدأها في سنواته الأولى.

ويُوضح د. عبد الخالق، في تقديمه للكتاب أنّه ظلّ يحلم بإصداره، كما ظلّ يُسوّف في ذلك، لما لهذه النصوص من مكانة أثيرة في وجدانه. ويُرجع ذلك – كما يقول – إلى ثلاثة أسباب:

"أولًا: لأنّها قراءات حرّة لنصوص روائيّة عالميّة، والرواية – فيما أحسب – أجمل فنٍّ سرديٍّ تفتّقت عنه مخيّلة الإنسان؛ فهي الفنّ الوحيد القادر على تحريرك من سطوة الزمان والمكان، وتحليقك على أجنحة الخيال إلى عوالم بعيدة، كفيلة بأن تنتشلك من وحدتك وضيقك.

ثانيًا: لأنّ هذه القراءات هي التي أدخلتني –من غير قصد– إلى عالم الكتابة والنقد، فقد تعرّف إليّ القرّاء أوّلًا من خلالها. وعلى الرغم من مرور نحو أربعين عامًا على كتابة أوّلها، فإنّي ما زلتُ منحازًا إلى البراءة الكامنة فيها، وما زلتُ حريصًا على أن تصل إلى القارئ مرّةً أخرى، بريئةً تمامًا كما وُلدت.

ثالثًا: لأنّ تردّدي بسبب صِغر حجم الكتاب قد تلاشى، إذ إنني قرأت ما يكفي من الكتب الكبيرة والصغيرة، إلى الحدّ الذي يجعلني أعتقد أنّ عددًا غير قليل من تلك الصغيرة كان مؤثّرًا جدًا!.

ويضم الكتاب اثنتي عشرة "مقالة"، وهي كما يلي "البيت الكبير لساموديو: مدخلٌ إلى الرواية في أميركا اللاتينيّة. مائة عام من العزلة لماركيز: بين تمرّد النص وسلطة النقد. الجنرال في متاهته: هل نستطيع الخروج من قمقم التاريخ؟ الحبّ في زمن الكوليرا: ما لم يقله غابرييل غارسيا ماركيز. الشيخ والوسام لأويونو: البحث عن روايةٍ بكر. سِدْهارتا لهيرمان هِسّه: طموح الغرب لامتلاك روح الشرق. العاشق لمارغريت دورا: بين أزمة الوجود وأزمة الوعي الروائي. الحياة هي في مكانٍ آخر: ميلان كونديرا وبلاغة السخرية. ماركو فالدو لإيتالو كالفينو: دون كيشوت عصر الآلة. سيرة الشباب لكويتزي: مغالبة سؤال الهويّة. تقرير برودي لبورخيس: بلاغة الحكاية".

وفي خاتمة الكتاب يشير المؤلف إلى أنه على امتداد أربعين عامًا، لم تُفارقني القناعة بأنّ الناقد – أو الروائي أو المفكّر – لا يفعل، طوال سنين إنتاجه، أكثر من صقل هواجسه الأولى وتطويرها. إنّه يُعيد إنتاجها في كلّ مرة، برداء جديد ومن زاوية مختلفة؛ وكأنّما يريد أن يتأكّد من أنّه قد أبرأ ذمّته، أو أنّه استنفد كلّ السيناريوهات الممكنة والمتاحة لمحاورة هذه الفكرة أو تلك.

ويضيف عبدالخالق أنه في هذه المقالات، التي ظللتُ طوال أعوام أعتذر لها عن الانشغال بما أصبح الصيغةَ الأكثر نضجًا وتنظيمًا منها ولها، شيءٌ من الوشاية، ونمطٌ من إفشاء سرّ البذور الأولى التي وجّهت اهتماماتي النقديّة، ضمن الشروط التي لم أنفكّ عن الالتزام بها، وهي: الشكل الإبداعيّ المتميّز، والمضمون المعرفيّ المتفوّق، والإحالات السياقيّة المختارة بدقّةٍ متناهية، على صعيد التاريخ، والجغرافيا، والسياسة، والفلسفة، وعلم النفس، والأسطورة.

إنّ العودة إلى هذه المقالات النقديّة المبكّرة، إذًا، محاولةٌ مشروعة للاعتذار إلى البدايات من جهة، ومحاولةٌ للنظر في قاع البئر بحثًا عن شذرةٍ توارت هنا، أو شذرةٍ توارت هناك. ومن يدري؟ فرُبّ شاردةٍ تفتح الأبواب لواردة، وربّ إشارةٍ تُضيء مغارة!.

في خاتمة الكتاب يقول المؤلف أن هذه المقالات ينثرها بين أيدي القراء الشباب، بوصفهم الشريحة المستهدفة من الكتاب. ومن تلك المهارات والخبرات والملاحظات:

أولاً: لا تتردّد في مطالعة كل ما يصادفك من مادة مكتوبة، مثل الصحف والمجلات والقواميس فضلًا عن الكتب، ما دمت متحمسًا ومستمتعًا بهذه المادة. فكثير من السِّيَر الإبداعية المكتوبة تؤكد أن ما يمكننا استنباطه وتخزينه من هذه المواد — لتوظيفه لاحقًا بطريقة أو بأخرى — قد يفوق في تأثيره وأهميته ما نطالعه في الكتب الرصينة المشهورة.

ثانيًا: درّب نفسك على القراءة الشمولية المتوازنة، حتى لو أردت التعمق في الأدب والنقد؛ لأن القارئ اللامع لا يستغني عن تثقيف نفسه في حقول التاريخ والسياسة والاجتماع والفلسفة وعلم النفس. كما أن هذا القارئ، في حال رغبته باقتحام عالم الكتابة النقدية، لن يستغني عن الإلمام بهذه الحقول، حتى يوسّع أفقه ويكسب كتابته النقدية العمق الفكري المطلوب.

ثالثًا: على الرغم من ضرورة الاعتناء بمطالعة الكتب التي تحظى بإجماع القرّاء على تميزها، فإن الاعتناء بغيرها من الكتب المغمورة مهم جدًا؛ لأننا قد نفاجأ بحجم الفوائد في الكتب العادية، بل إننا قد نتعلم كثيرًا من بعض الكتب الرديئة!

رابعًا: اقرأ وفكّر بعيونك أنت وعقلك أنت، وليس بعيون أو عقول الآخرين، ثم احكم بنفسك على ما قرأت؛ لأن غير قليل من الكتب المشهورة قد يكون مخيّبًا لتوقعاتك، شكلًا أو مضمونًا.

خامسًا: لا تشرع في قراءة كتاب جديد قبل أن تفرغ من قراءة الكتاب الذي بين يديك؛ لأن هذا النمط من القراءة سيجعلك قارئًا سطحيًا ونَزِقًا. وتذكر أن القراءة تدريب نموذجي على الصبر وقوة الاحتمال. سادسًا: لا تسمح لموقفك السلبي من شخصية الكاتب بأن يفوت عليك ما قد ينطوي عليه مكتوبه من فوائد؛ فالقارئ الجيّد باحث مخلص عن الحقيقة.

سابعًا: بادر لاقتناء الكتاب الذي يهمّك أمره بأسرع وقت ممكن ومن خلال المكتبة التي تتعامل معها، ولا تؤجّل اقتناء الكتب حتى تتراكم أو حتى تُقام بعض المعارض الخاصة بها. لأن تراكم الكتب قد يجعلك زاهدًا في شرائها كلها، ولأن الاعتماد على الشراء من المعارض سيودي بك إلى مهاوي التفكير وفق ذهنية الآخرين وليس وفق ذهنيتك، فذهنية الآخرين قد تكون سطحية وشكلية أحيانًا.

ثامنًا: طوّر طريقتك الخاصة في التعليق على الكتب التي تطالعها. ويفضل أن تدوّن أبرز ملاحظاتك وانطباعاتك فور الانتهاء من قراءة الكتاب في قصاصة، ثم تودعها داخل الكتاب، حتى تعود إليها عند الحاجة.

تاسعًا: حاول أن تجمع في قراءاتك بين القديم والحديث والمعاصر، ولا تسجن نفسك في زنزانة عصر أو تيار أو شخص؛ لأن الإلمام بالأدب الجاهلي لا يغنيك عن الإلمام بأدب عصر النهضة، والإلمام بأدب عصر النهضة لا يغنيك عن الإلمام بالأدب العربي المعاصر.

عاشرًا: حاول أن تجمع في قراءاتك بين الثقافة العربية والثقافات الأجنبية، حتى لو لم تكن متقنًا للقراءة بالإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو الروسية أو الإسبانية؛ لأن الاقتصار على التضلّع بثقافة واحدة أشبه بالسير على رجل واحدة. ولأن في الاطلاع على أوجه التشابه والاختلاف بين الثقافات متعة وفائدة كبيرتين. كما أن العصر الذي نعيشه صار يتطلّب الانفتاح الإيجابي المسؤول على الثقافات الأخرى، وتفهّم أهمية التنوع في أنماط التفكير.