عناوين و أخبار

المواضيع الأكثر قراءة

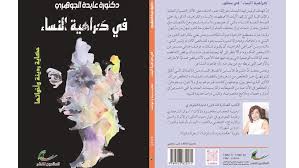

"في كراهية النساء" للمؤلفة الجوهري.. قصص من قلوب مكسورة

الغد-عزيزة علي

تفتح الباحثة الدكتورة عايدة الجوهري، في كتابها "في كراهية النساء- حكاية ردينة وأخواتها"، بابًا على الألم الصامت، على العنف الرهيف والخبيث، وعلى شعور بالنقصان يتكون في ظلال التجاهل والتبخيس.

الكتاب الصادر عن دار العائدون للنشر، ليس صرخة غضب فحسب، بل محاولة لفهم، وتحليل، وتأريخ خفي لمعاناة لا يُلتفت إليها كثيرًا، لكنها تمس جوهر الوجود الإنساني.

تقول الدكتورة عايدة الجوهري، في مقدمة كتابها، إن الهدف الرئيس من هذا البحث هو تسليط الضوء على الآثار النفسية والعقلية والإدراكية التي تخلفها آليات الاضطهاد والنبذ والكراهية الذكورية على الصحة النفسية للمرأة، والتي تنعكس بشكل رئيس في شعورها بالنقص.

وفي المقابل، يسعى الكتاب إلى إبراز مختلف الحلول المطروحة لمساعدة النساء على الخروج من هذا المأزق. ولتحقيق هذا الهدف، قسم البحث إلى أربعة فصول تتناول هذه المواضيع من زوايا متعددة.

في الفصل الأول، الذي حمل عنوان "الشعور بالنقصان كداء أنثوي"، بدأنا بالتعريف بظاهرة "الشعور بالنقصان"، من حيث أعراضها وأسبابها، وفي مقدمتها ظروف التنشئة الأسرية، مع مراعاة متغير الأنوثة. ولما كانت الأم تؤدي دورًا رئيسًا في تنشئة ابنتها، فقد توقفنا مطولًا عند هذا الدور، مستندين إلى النظريات العلمية ذات الصلة. كما تناولنا بالدراسة دور الأب الإشكالي في هذه الوضعية، واختتمنا الفصل بإبراز آثار العلاقة المرتبكة مع كل من الأم والأب على تكوين هوية الابنة المكروهة لأنوثتها.

أما الفصل الثاني، فيسرد سيرة امرأة واقعية لا نظرية، تدعى "جنان"، تمثل أحد النماذج الحية للمرأة المصابة بداء الشعور بالنقصان. وفي الفصل الثالث، قمنا برصد الملامح العامة للمرأة المصابة بداء الشعور بالنقصان، في حالتي الانفعال والتفاعل، وذلك بهدف تسهيل التعرف إلى هذا النمط من الشخصيات. واختتم الفصل بإبراز الفوارق الدقيقة بين ارتدادات الكراهية والتمييز الجندري، لما بينهما من تداخلات تحتاج إلى تفكيك وتحليل.

أما الفصل الرابع، الذي جاء بعنوان "أبواب النجاة"، فقد خصص لمناقشة المخارج الحقيقية والوهمية للتغلب على الشعور بالنقصان، وهي المخارج التي دفعت النساء إلى التوزع على فئات متباينة في طرق تعاطيهن مع هذا الشعور. وقد خلصنا في نهاية الفصل إلى أن وعي المرأة بذاتها هو الطريق الملكي لانتصارها على هذا الداء، وعلى الاستراتيجيات المصممة لترسيخه في ذاتها وكيانها.

ورغم تأكيدنا على أهمية وعي المرأة بذاتها الكلية والمطلقة، فقد أولينا وعي المرأة بجسدها أهمية خاصة، انطلاقًا من يقيننا بأن كراهية الإناث في المجتمعات ذات النسق المغلق غالبًا ما تترافق مع شيطنة جسد المرأة، إذ ينظر إليه إما كبؤرة عار وفتنة وخلل، أو يختزل في كونه آلة للمتعة والإنجاب فحسب.

وفي كلتا الحالتين، يصادر هذا الجسد باعتباره جسدًا من أجل الآخر، لا من أجل ساكنته، الأمر الذي يفضي إلى مضاعفة اغتراب المرأة عن ذاتها، ويعمق من معاناتها مع داء الشعور بالنقصان.

تشير المؤلفة، في معرض حديثها عن الفتاة "ردينة"، إلى أن صورتها كطفلة غير مرغوب فيها داخل أسرتها لا تفارق مخيلتها، وتقول: "بتّ أتصورها لا تُلمَس إلا بحساب، لا تُحمَل ولا تُهدَّأ إلا بحساب، ولا تُداعَب أو تُحادَث أو تُلاعَب إلا بحساب. كنت أراها دائمة الحزن، منكمشة، تائهة في حيرتها الطفولية. تخيلتُها لا تغفو في لحظات نعاسها بفعل أغنية شعبية تُرنّمها لها أمّها بصوت يقطر حبًّا ونغمًا، بل تغفو فقط من فرط النعاس والحزن. وتخيلتُها أيضًا لا تُقبَّل لتطمئن وتشعر بالاهتمام والأمان، إلا في لحظات نادرة، لحظات تخلٍّ مؤقّت عن الكراهية، وانبعاث خافت لغريزة أمومة مكبوتة. وخلتها أيضًا تلتهم وجباتها بسرعة برقيّة، خشية أن تستثير غضب أمّها أو تُتَّهَم باستنزاف وقتها، وخلتُها لا تتجرأ حتى على طلب قضاء حاجتها، لشعورها العميق بالذنب والخجل. تمادَت مخيّلتي بها، خلسة عني".

وتوضح المؤلفة أن ما شد انتباهها لهذا الموضوع، "كنتُ أستشعر بسهولة تعاسة الفتيات الصغيرات المنبوذات في أسرهن، أولئك اللواتي صادفتهن في يومياتي ومجريات حياتي. كن غالبًا شاردات الذهن، تائهات النظرة، باهتات، فاترات الملامح، خفيضات الصوت، قليلات الكلام، عاجزات عن الابتسام، مكفهرات، تَعلو ملامحهن الحيرة والاستغراب. كنتُ أشك في أنهن غير مرغوب فيهن في عائلاتهن، وأنهن لم يتلقين العناية الوالدية الكافية، ولا الحب الضروري للتفتح، والتوازن، والصراع من أجل الحياة وتحقيق الذات".

على هذا النحو الذي كثفته ومثلته، تنمو الفتاة غير المرغوب فيها، وتُعاقَب من غير ذنب اقترفته. إنها تدفع، عنوة وغيلة، أثمان احتلالها لمكان وزمان كانا مخصصين لذكر مجهول موعود. فتعيش كالموؤودة، محرومة من الاهتمام والرعاية، والاعتراف والحب.

تقول المؤلفة إن مشاهداتها وخبراتها والأبحاث والاستقصاءات التي أجرتها، جعلتها تفترض أن البيئات المتوجسة من الإناث، والماقتة لهن، تسهم في صناعة كائنات هشة، معطوبة، مرتبكة، عاجزة عن مواجهة استحقاقات الحياة وامتحاناتها العصيبة.

وتؤكد أن التعامل معهن ككائنات ناقصة هو ما يشوه كينونتهن، ويتسبب في تعطيل طاقاتهن وملكاتهن وتخريبها، مما يعوق قدرتهن على التكيف، والدفاع عن النفس، والانخراط في الثقافة الاجتماعية بجدارة. بمعنى آخر، فإن اضطهادهن هو الذي يصنع نقصانهن المزعوم.

وهذا ما جعل الباحثة تولي اهتمامًا بالغًا بأوليات احتقار المرأة وتبخيسها، لا يقل عن اهتمامها بالأوليات التربوية والاجتماعية التي يتم عبرها إنتاج الخصائص الذكورية والأنثوية وإعادة إنتاجها. وبناء على ذلك، أصبحت تنظر إلى قضية هذه الشريحة من النساء باعتبارها قضية اجتماعية وأخلاقية، نظرًا لما تناله هذه الأوليات من كرامتهن الإنسانية، وما تخلقه من عوائق تحول دون عيشهن عيشًا سويًا يليق بالكائن البشري.

وترى الباحثة أن هذه الظاهرة إشكالية وقاسية، تستدعي التعاطف الإنساني الحقوقي أولًا، ثم النسوي، قائلة "فنحن إزاء كائن بشري يتشارك معنا الحياة، ويتقاطع واقعه مع سيرورة وجوده ووجود الآخرين على حد سواء". وبوصفها كذلك، تدفع هذه الظاهرة إلى التساؤل حول الآثار النفسية والعقلية التي تخلفها المعاملة القاسية والمهينة التي تتعرض لها هذه الشريحة من الفتيات.

وتؤكد الباحثة أن هذا التساؤل ليس خطابًا إنشائيًا مرسلًا، بل تسوغه وتدعمه نظريات علم نفس النمو، التي تشدد على أهمية الرعاية والاهتمام الواجبين لكل طفل، سواء أكان ذكرًا أم أنثى، في مراحل تطوره الأولى.

وتحذر هذه النظريات من أن غياب الرعاية والاهتمام اللازمين قد يؤدي إلى عدم نمو الطفل -الضحية- نموًا سويًا، وإلى إعاقة تطوره على المستويات كافة، مما يفضي في نهاية المطاف إلى تشويه فطرته، وتعطيل استعداداته وملكاته الأصلية.

ومن بين التحليلات والنظريات السيكولوجية المتعددة التي تركز على أثر الطفولة في تشكيل البنية العقلية والنفسية والوجدانية للإنسان، اخترنا تلك التي ترى أن الطفولة المتعثرة، الموسومة بالإهمال والتبخيس، تفضي بالضرورة إلى تكون شعور بالنقصان، لدى الطفل أولًا، ثم لدى الراشد لاحقًا.

ذلك أن تداعيات هذا الشعور، كما تجمع عليه هذه النظريات، تكثف إلى حد كبير مجموع الإشكالات النفسية والاجتماعية التي تثيرها الطفولة البائسة، وتبرز عمق أثرها في بناء الشخصية واضطرابها.

نحن معنيون بإبراز آثار العنف النفسي الرهيف، السام والخبيث، الذي تتعرض له الإناث داخل الأسر التي تكن لهن الكراهية. عنف قد يبلغ ذروته في صورة عنف جسدي مباشر، لكنه يبدأ غالبًا بما هو أدهى: تدمير كبرياء المرأة، وإفقادها الشعور بقيمتها الذاتية. وهو عنف رهيف وسام وخبيث لأنه يتعذر رصده، وتحديده، وتوثيقه، نظرًا لشدة حميميته واستمراريته، ووقوعه في الخفاء، بعيدًا عن الأنظار والأسماع، خلف الجدران الأربعة لا في الفضاءات العامة.

ثم تناولت الباحثة نظرية الاختلاف الجوهري بين الجنسين، القائمة على قاعدة التراتب، التفاضل والتفوق الذكوري، مؤكدة أنها لم تكن لتترسخ وتستمر لولا تبني النساء لها، ولولا اجتياف المرأة لفكرة نقصانها، ووعيها الناقص بذاتها.

وفي المقابل، ما كانت هذه النظرية لتبدو قابلة للنقض، لولا وجود شريحة واسعة من النساء رفضت الانصياع لها، ولم تأخذ بمسلماتها.

وترى الباحثة أن تخلف شرائح من النساء عن الانخراط الفاعل في دورة الحياة بدينامياتها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وكذلك فشل العديد منهن في بناء علاقات اجتماعية متوازنة أو شخصية عاطفية ناجحة، إنما يعود، في نظرها، إلى شعور راسخ بالنقصان. أما الشريحة التي تشذ عن قاعدة الفشل، فهي إما التي حظيت بالحب، الاعتراف والرعاية الكافية، أو التي تمردت بوعي على ما هو معمول به ونافذ.

وقد خلصت المؤلفة إلى سبب اختيارها لمصطلح "كراهية" عنوانًا للكتاب. فالكراهية، كما تعرفها، هي النفور من الشيء، وتجاهله، ومحاولة تدميره، لأسباب تعود إلى الشخص الكاره نفسه، لا إلى المكروه. ومن أعراضها أن يكون للكاره موقف عدائي مستمر تجاه الآخر، وألا يرى فيه أي جانب إيجابي، وألا يبدي أي تعاطف معه مهما كانت وضعية هذا الآخر، لأنه يرفض ضمنيًا الاعتراف بالأواصر التي تربطه بمن ينفر منه.

وتختم الباحثة بالقول: "إنها كراهيةٌ لا واعية، مستشرية، طاعونٌ في هيئة مشاعر".