عناوين و أخبار

المواضيع الأكثر قراءة

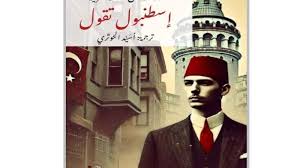

تجليات الحُبّ في المختارات القصصية إسطنبول تقول للمترجم أُسَيْد الحوتري

الدستور-د. سلوان إبراهيم

يقدّم لنا الأستاذ أسيد الحوتري مجموعةً من القصص المختارة من الأدب التّركيّ، كُتبتْ في المرحلة الانتقاليّة بين العثمانيّة والجمهوريّة الكماليّة، ليدوّن بطريقته مرحلةً متقلّبةً نجهلها نحن كعرب، رغم مشاركتنا لهم التاريخ على مدى قرون.

يبدأ الكتاب بغلافٍ يسجّل هذا الانتقال، فرغم أنّ مدينة إسطنبول سُمّيتْ بهذا الاسم في عام 1930، إلّا أنّ صورة الغلاف تُظهر شابًّا يرتدي (الطربوش)، وكان الطربوش قد أُلغي لبسه رسميًّا بقرارٍ رئاسيٍّ برلمانيٍّ في عام 1925 في خطّة التّطوير الـ(كمالية).

وكأنّ هذه المفارقة في الغلاف مقصودة، فتظهر (الطّربوش) شعار العثمانيّة، وإسطنبول رمز أتاتورك.

ثمّ يأتينا الإهداء إلى (رجب طيب أردوغان)، رئيس الجمهوريّة العلمانيّة المنتمي لمذهبٍ يحنّ إلى العثمانيّة.

مجموعةٌ من قصصٍ سبعة، أبدع الحوتريّ في إعادة كتابتها بالعربيّة كأنّها لغتها الأصليّة، وتبقى تفاصيل إسطنبول وحدها تشي بأصول هذه الحكايات. تنوّعت مواضيع القصص وتنوّعت أساليبها، ولكنّنا هنا نحاول إضاءة ملامح الحبّ ونماذجه بينها.

في القصّة الأولى «ثعبان في (عالمداغ)»: الحب المستحيل

كما فعل الحوتريّ في كتابه (حدث في الأستانة)، يبدأ كلّ واحدةٍ من قصصه بمقدّمةٍ عن الكاتب، ويقول في تقديم (سعيد فائق) إنّه في قصّته هذه اتّبع الأسلوب السرياليّ، وكأنّ به يمهّد للقارئ عدم القدرة على الفهم الّتي سيصاب بها.

صور النّص المتناقضة بين قباحة إسطنبول وقذارتها وجمال عالمداغ، وبين قسوة النّاس في شوارع إسطنبول ورقّة (بانجو) مع الأرنب والحجل والثّعبان، وبين خيالاته وواقعه... هي صورٌ تحمل الحنين، كما في جملته: (كان العالم مختلفاً!).

في هذا النّص حبّ ضائع، صداقة منتهية الصلاحية، لا يستطيع الوصول إليها، تتمثّل في (بانجو) الشّخصيّة الّتي يستحضرها الكاتب، ويتعقبها، وتختفي، فلا يتمكّن من إمساكها رغم كلّ تعلّقه بها.

في القصّة الخامسة «الطاحونة»: حب حقيقي

ككلّ عاشق... يرى طريقته في الحبّ وحدها تعريفًا له، ويتّهم كلّ طريقةٍ أخرى بالعبث.

فقط لو كان هناك تعريفٌ واضحٌ للحبّ...

أمّا صاحبنا هنا فيرى الحبّ أن تنتزع قلبك من صدرك وتمنحه للمحبوب، أن تكون قادرًا على بذل حياتك أو كبريائك أو أعضاء جسدك، والحبّ يأتي مرّةً واحدةً فقط، فلا إنسان يملك قلبين.

«صباح الدين علي» يكتب مقطوعةً تضجّ بالأصوات، تشعر وأنت تقرأ أنّك تنصت -كما ينصت هو- للطّبيعة، وللطّاحونة، وللعواصف، وللألحان، وللقلوب... ويرسم أيضًا بكلماته، فترى (أطماجا) أمامك شابًّا غجريًّا ساحرًا... وبين لوحاته وضجيجه يبثّ إليك تعريفه للحبّ، ويقنعك، وتؤمن برؤياه، وتتعاطف، وعند النّقطة الأخيرة في القصّة تكتشف أنّك خُدعت.

وفي مشهد الذّروة في الطّاحونة: ضربات البرق والرّعد، وقطرات المطر، واهتزازات ضوء مصابيح الكيروسين، وضجيج العجلات والأحزمة والحجارة... ثمّ ألحان (أطماجا) على الكلارينيت... صورةٌ صوتيّةٌ تفيض عواطف، تتنقّل بين الجنون والعنف والبكاء والتوسّل والغضب.

جملٌ وصفيّةٌ قصيرةٌ تلعب على إيقاع نبضك، تكتشف في آخرها أنّك نسيت أن تتنفّس، وتشعر يد (أطماجا) المبتورة كنزيفٍ في يدك... ثمّ تصحو ليذكّرك صباح الدّين بطريقتك الهزيلة في الحبّ، وكأنّه يقول: (وهل يستويان؟)

في القصّة السّادسة «رسالة إلى أبي»: أبوّة وبنوّة

على غير عادة الكُتّاب في تبجيل الأب، خاصّةً عند وفاته، يكتب (أطاي) رسالةً ينتقد فيها ذاته من خلال انتقاده لأبيه، تمتلئ ضياعًا ورفضًا ومحاولةً -فاشلةً ربّما- لربط الأصالة بالحداثة.

يمتلئ الكاتب بمشاعر الفقد والحنين، يبثّها سلسةً في كلماتٍ بسيطةٍ تصف تفاصيل صغيرةً، تعلَق في ذاكرة من فقد عزيزًا... (أمّا أنا، فقد بكيت.) (الآن لم يعد هناك من يدافع عنّي يا أبتِ)، يخلطها بانتقاداته للمجتمع ولأبيه ولنفسه.

أطاي كان من مؤيّدي الانفتاح على الغرب، ولكنّه اعتقد أنّ هناك شيئًا ثمينًا ضاع من الهويّة التركيّة، وهذا واضحٌ في نصّه هذا، فرغم انتقاده لـ(رجعيّة) أبيه وجهله، وربّما قلّة رعايته، إلّا أنّه يقول إنّه (مسرورٌ بشكلٍ غير معلن) بسبب تشابه صفاتهما، وينهي رسالته: (أقبّل يديك بكلّ احترام).

إنّ هذا التّناقض، والعتب، وتحميل الأب مسؤوليّة صفاته السيّئة، ممزوجًا بالحنين وبالحبّ المسكوت عنه، يجعل النّص إنسانيًّا صادقًا.

وفي القصّة السّابعة «طبيب الأسنان»: الحب الأخوي

هي قصّةٌ مستفزّةٌ للمسلّمات الأخلاقيّة والرّوابط الأسريّة، بينما يعتقد الكاتب (رشاد غونتكن) أنّه يصوّر أهميّة الأخوّة وروابط الدّم، فـ(الظّفر لا يخرج من اللّحم)، وكلّ المجتمع يؤكّد أهميّة هذه الرّابطة أيضًا، من تحسين طبيب الأسنان، إلى بائع القهوة، إلى الصّديق في الشّارع، إلى ضابط الشّرطة، ولكنّك لا تستطيع تقبُّل (أبيه حسن) كـ(أبيه) أو أخٍ أكبر حقًّا.

كمّ الابتزاز العاطفيّ، ولعب دور الضّحية المظلومة، وتقلّب العواطف الدّراميّ، كلّ ذلك مستفزٌّ جدًّا، ويثير تساؤلًا جدليًّا حول حقّ رابطة الدّم على أصحابها؟

في القصّة يقول تحسين إنّ أخاه لم يكن يومًا مفيدًا له، ورغم ادّعاء حسن أنّه بمقام الوالد لأخيه، وأنّه جاع ليطعمه وعري ليلبسه... إلّا أنّه ذاته اعترف أنّه ما كان سوى عبءٍ على أخيه، وفي آخر جملة في القصّة تتّضح هذه العلاقة الطّفيليّة تمامًا، فرغم إظهار حسن العفّة والكبرياء ورفض المساعدة من أخيه، يأخذ المال من ضابط الشرطة، والذي هو في الحقيقة مال أخيه، ويصرّ على أنّ يُحرر سندا بالمبلغ يوثق بأنه دين عليه سيدفعه قريبا مع فوائده.

«إسطنبول تقول» مختارات قصصيّةٌ تركية تمتلئ بالمشاعر المتناقضة والتّساؤلات الوجوديّة، تتنقّل بين صفحاتها كارهًا أحيانًا، متعاطفًا أحيانًا، غاضبًا أحيانًا، لكنّك في النّهاية تجد نفسك تتعلّم في كلّ قصّة درسًا مفيدًا.